5月10日晚七点,“创意鉴赏在上河”系列讲座在上河书院207多功能赋能室如期而至。本次讲座的主题是《门罗小说中的地域意识》,主讲老师是来自创意写作学院的仲艳婷老师,现场约有百来名学生前来聆听。

讲座开始时,仲老师先给同学们展示了两组照片,一组是和草原有关的自然风光,另一组是和海洋有关的生活图景,在讲解过程中,她让大家想象并思考一下,常年居住在海滨城市人与住在草原地带的人,他们在日常生活方式、饮食习惯、文化风俗上会有什么不同?

紧接着,在同学们热切地交流中,仲老师引出了“地域意识”这一概念。简而言之,地域意识是指个体或群体对于特定地理位置的感知、情感联结及其文化意义的理解。在文学创作中,地域意识是构建生动背景、深化人物性格和推动情节发展的强大工具。仲老师强调,很多了不起的作家都是在对特定地域的审视、虚构与书写中,创造出了他们自己的文学王国。比如莫言建构在齐鲁大地上的“高密东北乡”,福克纳从密西西比州上架构出来的“约克那帕塔法世系”。

随后,仲老师正式给大家介绍了加拿大女作家爱丽丝·门罗的生平情况和创作风格。门罗出生于安大略省休伦县的温厄姆镇,她把镇上房子、街道、面孔都写进了故事。起初,总有一些人嘲笑她,认为她作品中描述的生活狭隘而闭塞,但是,恰恰是这种闭塞的生活,冲破了地方的小环境,道出了人类生活的大经验,从而让门罗成为享誉世界的文学大师。仲老师特以《渥太华峡谷》和《浮桥》为例,一一阐述了门罗笔下的加拿大风情与她自己的关系。“渥太华峡谷”对门罗来说有着非凡的情感记忆,因她母亲安妮的出生地,就在渥太华峡谷附近。安妮在门罗二十八岁时就去世了。可以说,《渥太华峡谷》是一篇门罗用来追忆母亲的小说。小说里所书写的峡谷、奶牛牧场、谷仓、教堂等一系列的城镇风貌,都是门罗的母亲安妮生活过、爱过,也产生过遗憾的地方。仲老师说,这也许就是创作的意义,能用文字去怀念爱你的人,和你爱的人。讲述《浮桥》时,仲老师梳理了一下桥在文学作品中常常被赋予的象征意义:连接与沟通;过渡与转变;和解与团圆;冒险与探索;时间与记忆。在《浮桥》这篇小说里,桥可被视为是女主人通往全新世界、自我重生的一次入口。当男孩在有星星的水面上吻了患癌女主人基妮的时刻,基妮感觉到一阵轻柔的欢乐暂时战胜了她漫长的病痛与空虚。

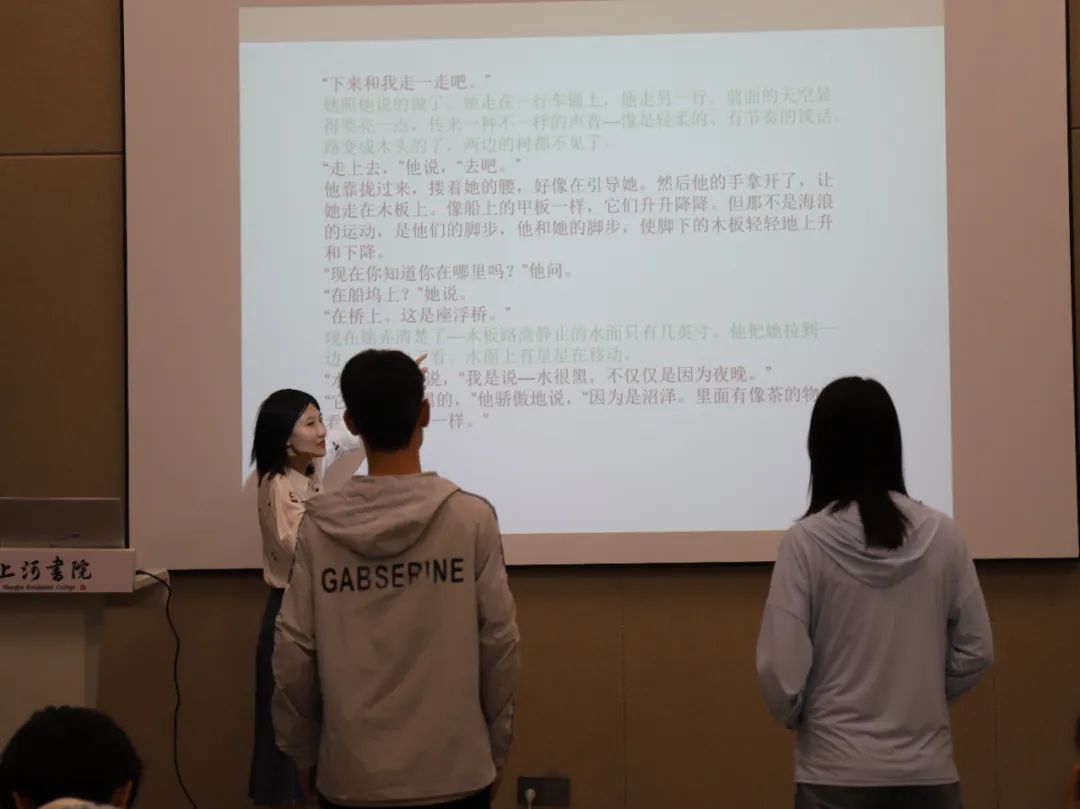

为了使得同学们感触更深,讲座临近尾端时,仲老师特意请了两个学生到前面演绎了一下基妮与男孩站在浮桥上的对话,“门罗的《浮桥》告诉我们,一个临死之人,在旁人眼里或许已接近浮尸死骨,但她自身却还在无限地渴望爱,渴望活下去,”学生演绎完后,仲老师如此感慨道。讲座结束后,同学们仍被门罗小说所呈现的微妙情感和复杂人性深深触动,久久不能释怀。