近期,创意写作学院作家班小说创作与批评工坊学员窦昕蕾(指导老师:徐清松)的文学作品频频亮相省市级文学报刊。

作者简介:窦昕蕾:女,生于2005年,山西阳泉人。现就读于晋中信息学院财务管理【注册会计师方向】专业,系创意写作学院2023级作家班学员,文学评论作品见于《连云港文学》《读者报》《永康日报》《中篇小说选刊》(公众号)《小说月报·原创版》(公众号)等。

作者简介:窦昕蕾:女,生于2005年,山西阳泉人。现就读于晋中信息学院财务管理【注册会计师方向】专业,系创意写作学院2023级作家班学员,文学评论作品见于《连云港文学》《读者报》《永康日报》《中篇小说选刊》(公众号)《小说月报·原创版》(公众号)等。

◇小说评论《都市尘嚣中的温情与坚守——评陈武短篇小说(一曲未了)》刊发于《连云港文学》2025年第2期(月刊)。

◇小说评论《都市尘嚣中的温情与坚守——评陈武短篇小说(一曲未了)》刊发于《连云港文学》2025年第2期(月刊)。

《连云港文学》是江苏省连云港市文学艺术界联合会主办的综合性学术期刊。前身是创刊于1971年底的《群众文艺》;1984年改名为《连云港文学》,16开本,现为月刊。该刊办刊宗旨是:立足连云港,面向全国,坚持“双百”方针、“二为”方向,提倡贴近生活,具有地方特色,以培养地方作家为己任。

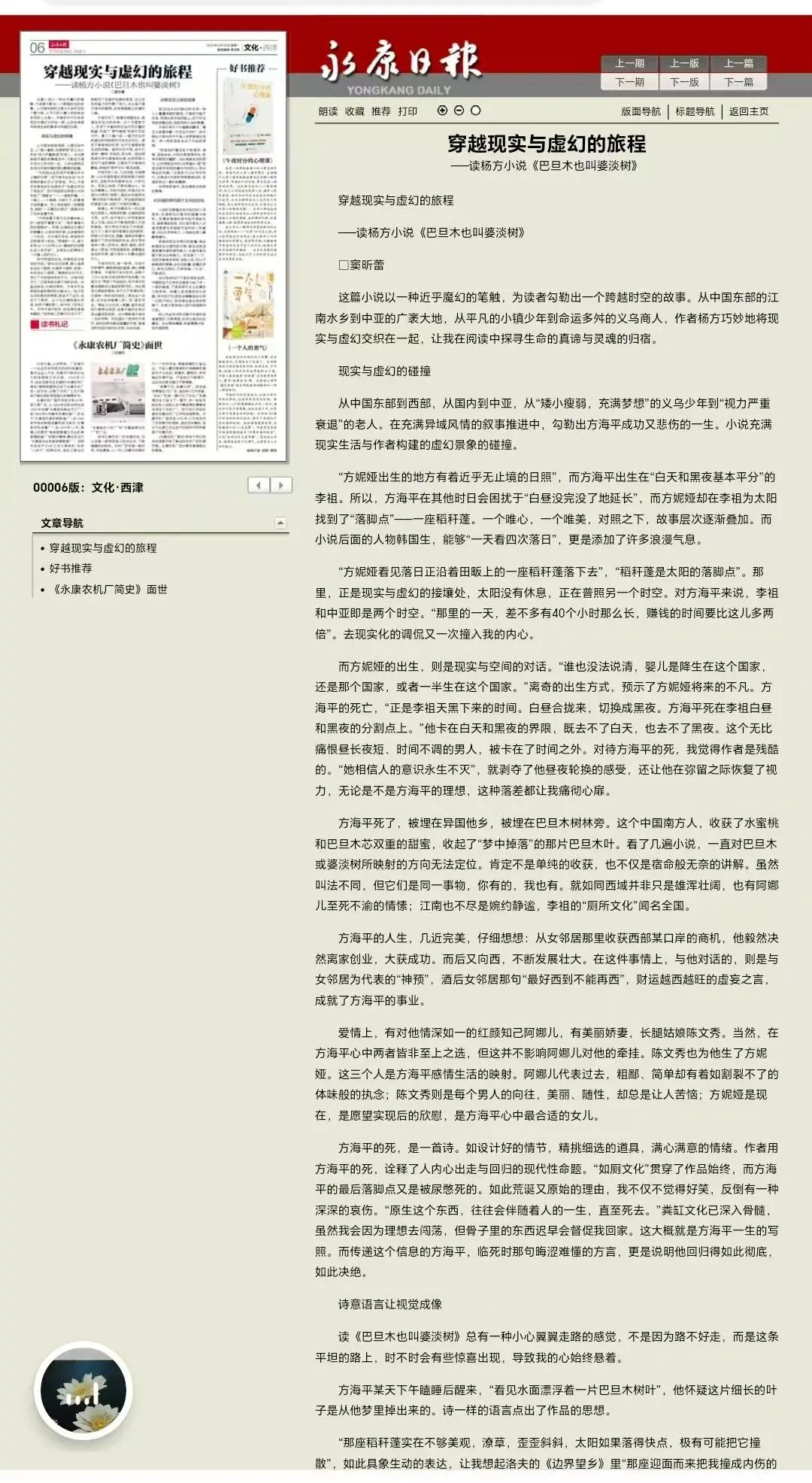

◇小说评论《穿越现实与虚幻的旅程——读杨方小说<巴旦木也叫婆淡树>》发表于浙江省《永康日报》2025年2月10日第6版。

◇小说评论《穿越现实与虚幻的旅程——读杨方小说<巴旦木也叫婆淡树>》发表于浙江省《永康日报》2025年2月10日第6版。

《永康日报》为中共永康市委机关报,由浙江日报报业集团主办,1956年创刊,1984年复刊,现为周七4开双面彩16版,日发行量4.05万份。旗下拥有《永康新闻网》、《永康手机报》、《永康一周》、官方微博、官方微信公众号、《永康生活网》、《城市视窗》LCD屏等媒体,初步形成了平面媒体、网络媒体、移动媒体三位一体的全媒体格局。

◇电影评论《“科学与道德的原子裂变“——评电影【奥本海默】》发表于成都《读者报》2024年11月7日。

◇电影评论《“科学与道德的原子裂变“——评电影【奥本海默】》发表于成都《读者报》2024年11月7日。

《读者报》系四川出版集团主管主办的唯一一份日报,自1994年创刊以来,围绕总署为其明确的办报宗旨,着眼“大众、真实、丰富、可读”的目标,始终坚持正确的舆论导向,赢得了广大读者的认可,从而在全国形成了较大的影响力,发行覆盖北京、上海、广东、四川、广西、陕西、山西、湖南、湖北及东北地区等40多个大中城市,周发行量逾60万份。

◇小说评论《在沉默与智慧中寻找奶奶的身影——读辽京小说<我奶奶的故事及其他>》在《中篇小说选刊》杂志社公众号2024年7月26日推送后,被《小说月报·原创版》、河南"顶端新闻"客户端转发。

◇小说评论《在沉默与智慧中寻找奶奶的身影——读辽京小说<我奶奶的故事及其他>》在《中篇小说选刊》杂志社公众号2024年7月26日推送后,被《小说月报·原创版》、河南"顶端新闻"客户端转发。

中国重要文学选刊《中篇小说选刊》创刊于1981年6月的福建省福州市,该刊始终坚持“精选全国优秀中篇,荟萃文苑中篇精华”的办刊宗旨和“三贴近”原则,遵循思想性强、文学性高、可读性好的选稿标准,选载了一大批深受读者喜爱的名篇佳作;同时开辟独具特色的“创作谈”、“读者点评”栏目,努力拓展市场,发行量居全国文学期刊前茅,刊物持续、健康、稳步发展。《中篇小说选刊》先后被评为全国百种重点社科期刊、中国期刊方阵双百期刊,荣获第二届国家期刊奖提名奖,在全国享有较高的知名度和影响力,已成为展示中国当代中篇小说创作成就的名牌期刊。该刊小说故事性强,对我们现代的精神文明有重要的促进作用。特别是在上世纪,有重要的文化推动作用。21世纪以来,也为中国文学的发展做出了大的贡献力量。

在沉默与智慧中寻找奶奶的身影

在沉默与智慧中寻找奶奶的身影

文/窦昕蕾

在探究家庭与个人、传统与现代之间错综复杂关系的叙事中,《我奶奶的故事及其他》以其独特的文学魅力,将读者引入一个充满情感深度和历史厚重感的世界。这部小说不仅是一部跨越代际的家族史诗,更像是一面镜子,映照出我们每个人内心深处对于自我价值的追问。作者通过精心构建的叙事框架和饱满的人物形象,成功地将一个普通家庭的故事转化为对人性普遍关怀的深刻反思。

小说以第一人称的视角铺陈展开叙述,采用象征、隐喻的写作手法,围绕家族关系,将记忆与回忆交织融合,展现出一幅鲜明的家族变迁与个人成长图景:亲缘矛盾的传承创新与个人发现的旅程构建;情感的成熟与时代风华的变迁。作者真诚的笔触撕扯着我的内心,引发我与文章共鸣。

以《我奶奶的故事及其他》作为标题,提及奶奶的篇幅却很少,而是通过奶奶的故事来探索整个家庭历史、成员关系和她的真实身份。作者在爷爷身上花费了很大笔墨,搭建爷爷与奶奶的情感桥梁,增强奶奶形象的神秘度。爷爷的形象被作者塑造得较为立体。爷爷外表严肃,固执传统;直率、坦诚,又坚强勇敢。奶奶是一个沉默寡言的传统家庭妇女形象,真实身份甚至不被人知道。奶奶作为童养媳的身份进入爷爷的家庭,这种婚姻的形式往往是以家庭利益为重,个人情感则在其次。在家庭中,爷爷是家庭的主导者,奶奶扮演着顺从者和支持者的角色,在他们的生活中,爷爷更多集中在自己喜欢的兴趣和社交活动上,而奶奶的内心世界和情感需求却没有被提及。传统家庭中的性别角色和权力结构体现得淋漓尽致,爷爷和奶奶虽然情感没有多么深刻,但是他们在彼此的婚姻陪伴中生发了情意,奶奶的离开对爷爷也造成了深刻的影响。爷爷怀念着奶奶在的日子,他们的情绪纽带持续链接,爷爷依恋奶奶。他们之间的亲缘矛盾没有直接展现,而是以复杂又微妙的多方面差异交叉进行,家庭的氛围在过程中渐渐显化,耐人寻味,引人深思。

“我”与爷爷、奶奶、母亲、叔叔等家庭成员之间的互动,展现了不同代际之间的情感接续与矛盾冲突。随着“我”年龄的增长,更加理解到和接纳了爷爷的价值观和生活方式,对爷爷的崇拜,对奶奶的追悼,对家庭成员的理解……从童年时期的无忧无虑,到青年时期的迷茫,到成为一个成年人后的感受到肩负的责任和担当……高考复读、奶奶的去世、叔叔的关怀、爷爷的婚姻……这些经历不仅塑造了“我”的性格,也影响了“我”的人生观和价值观。从对亲情的关怀,到对友情的渴望,再到对爱情的承担和责任,主人公不断反思自我,磨炼一个更加强大而丰盈的内心世界。“我”一次次反思自己的代际关系,试图从原生家庭中获得经验,构建一个相对和睦的小家庭。

小说通过细腻的叙述和层层暗示,向读者传递奶奶到底是“谁”,逐渐揭开了奶奶这一角色的多维度形象。小说开头,奶奶似乎只是家庭中的一个默默付出、不起眼的家庭妇女的存在,像大部分女子一样围绕着家庭转。这时的奶奶是含蓄、内敛、平凡的。随着叙述的深入,“我”渐渐感受到她的文静和内敛的力量。奶奶喜欢下象棋,她对象棋有很强的热爱,表现出异常的天赋。象棋象征着智慧、策略,这与她日常所展现出来的形象是不符的,文章由此生发强大的张力,将奶奶这一人物形象的塑造刻画到极致,由此情节也达到高潮,奶奶过去的真实身份似乎要揭晓了:她可能与历史上的象棋大师有关联。这一关键线索不仅为奶奶的身份增添了神秘性,让读者对她的故事充满了好奇,更为文章埋下了悬念。家庭成员的回忆和对话,进一步揭示了奶奶在家庭中的情感纽带和影响力,她的去世给所有人带来了对情感和生命的反思。通过这些暗示和细节的累积,奶奶的形象逐渐圆润,变得丰满而立体,她不仅是家庭中的长辈,也是一个有着丰富情感和故事的人。小说重新审视了在传统家庭中默默付出、被忽视的女性成员,表达出对她们的深刻理解和尊重。

作者以个人成长和家庭关系的视角,反映了社会变迁和文化冲突中的个体命运。小说中的人物形象鲜明,情感真挚,给人以深刻的思考和感悟。通过对奶奶这个角色的深入挖掘,书写了女性在传统家庭困境中的另一种面向,传递了对个体价值和精神追求的肯定。