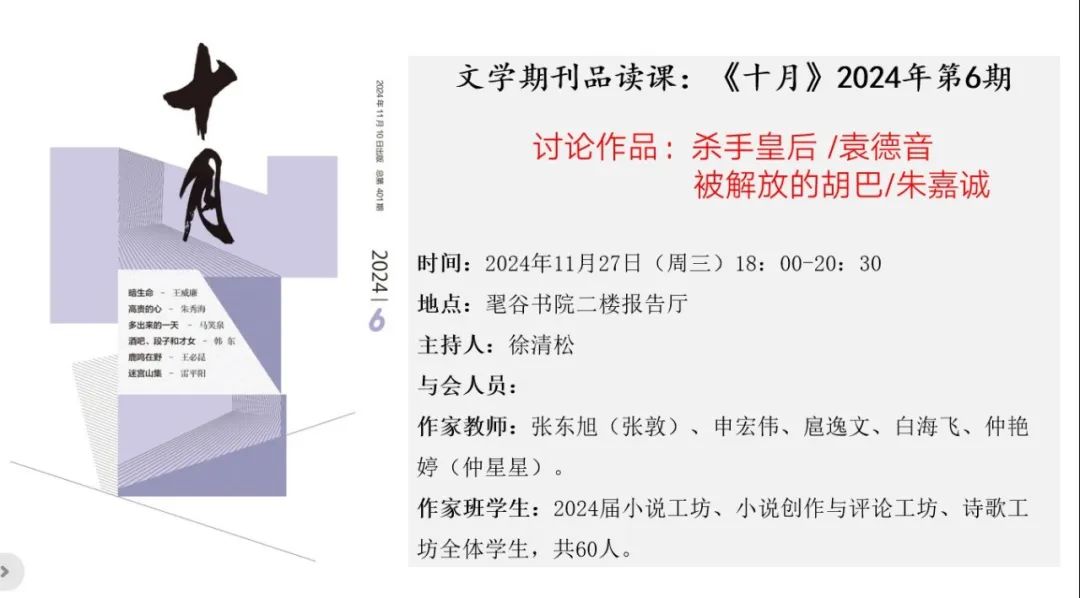

11月27日18:00,“文学期刊品读课:师生共读《十月》2024年第6期”在毣谷书院二楼报告厅举行,创意写作学院副院长张东旭(张敦)、作家教师徐清松、白海飞、申宏伟、仲艳婷(仲星星)、太古科幻学院教师扈逸文以及2024届作家班小说工坊、小说评论与创作工坊、诗歌工坊全体同学约60人参与了此次品读课。

徐清松老师

徐清松老师

会议由徐清松老师主持,师生共同研讨了袁德音老师的短篇小说《杀手皇后》和朱嘉诚老师的短篇小说《被解放的胡巴》。其中,《杀手皇后》引发了老师们的巨大争议,赞美与批评此起彼伏,数度失衡。

学生发言

张德成(小说工坊)

张德成(小说工坊)

张德成(小说工坊):我谈一下我的感受,这个故事讲了一个年轻的留学生在日本的生活,以及生活中的孤独和一些事情,之后是主人公对爱的渴望,我感觉整个小说全是他内心的独白,整篇小说其实没有什么太突出的地方,比较平,整体写了当代年轻人的现实生活,我反而对第二篇《被解放的胡巴》挺感兴趣的,这篇我其实不是很喜欢,我觉得没有太打动我。

邵瓷(小说创作与评论工坊)

邵瓷(小说创作与评论工坊)

邵瓷(小说创作与评论工坊):其实读完这两篇作品,让我说哪里特别好,我还真说不出,第一篇小说最大的特点其实就是作者想传递的思想,第二篇我觉得让我比较感同身受的是,标题《被解放的胡巴》和“神奇宝贝”是我们这一代人真实的童年,那些东西跟我们的童年记忆是息息相关的,这是我觉得这两篇作品比较突出的点。

然后我现在来说一下第一篇作品它想传递的到底是什么思想,首先这篇小说讲的就是一个留学生在日本的生活,他遇见了各种各样的朋友和各种各样的女人,作品前半部分其实很难读懂,它到底是讲什么?直到写到“我”和鸭子的一段对话:“我问鸭子,我们追寻女人是为了什么?然后鸭子说是为了追寻快感,然后我又问什么是快感?鸭子说我们的人生就是为了追求更高的快感,然后证明自己活着,他说高级的快感就是见证生命的堕落。”作品中的每一个人,不管是“我”还是鸭子等人,其实对未来都是非常迷茫的,所以他们随波逐流,没有自我,然后“我”也在对爱情不断探索、对友情和对自我的发掘中不断地去寻找,但是小说中的“我”其实甚至用了一个错误的方式,他把他的自我放在寄予在了他的爱情上面,然后他到头来发现不管是爱情还是友情,其实都不是时时刻刻能够陪伴他的东西。

反而他坚持的写作和他自己爱好的音乐创作或者是他对着镜子跳舞这种爱好,才让他的生活并不是那么没有完全没有意义。作品最后他遇见的所有女性或朋友,其实最后都远离了他,这个是我们主人公的困境,也是我们当代年轻人的困境。我们当代年轻人要考一个好大学,我们要考研,我们要考公,可是我们为什么要考研?我们为什么要考公?每个人想要探寻的点我觉得都是不一样的。所以说我们生活在这样的社会里迷失了自我,我们没有找到自己喜欢的生活方式去生活。

然后我还想说这个标题《杀手皇后》,其实我们读完这篇作品也能够知道它是一首歌,它一共出现了5次,每次它的出现都伴随了一个女性,这是“我”对爱情的探索和“我”对自己的一个警醒,爱情并不是“我”生活的全部。我觉得这也是对于我们自我的一个警醒,我们不应该把自己的人生价值放在别人的身上,不论友情还是爱情,我们要学会面对自己的生活,去享受人生的孤独。

李春丽(小说工坊)

李春丽(小说工坊)

李春丽(小说工坊):我对这篇作品的理解是来自对人性的考验,小说中有打破人物标签化的写作行为,比如鸭子的形象,我对这个人物的阅读体验是一个很爱去娱乐、去那种风俗场所,接触各种女性的人,并且我觉得他的精神状况也不是很正常,心理有点扭曲变态,因为从后边看他曾经进警察局蹲了几年。但是在178页这里,有一个我觉得很不一样的点,就是“我”问鸭子学校合格了没有,他说话非常轻描淡写,“我”真心为他感到高兴,但好像对他来说这只是一件再普通不过的小事了,我才反应过来原来他也不是很单纯的很片面的形象。

然后对于我作品中的“我”的形象也有不一样的理解,“我”是一个不同于鸭子的人,不太愿意和那些女孩,就是在那种大庭广众之下有那么亲密的举动,我觉得那是私密的。但是后面到了172页的时候,“我”居然会对着镜子跳舞,甚至在180页里边,“我”居然说出让沈佳怡在自己身上留下印记的话,我觉得这样的描述能让人物更加有趣一点,引发出了这篇作品中对“错和对”以及“善与恶”之间界限的思考。人性也是复杂多样的,我觉得有时候你不一定要很片面地去理解一个人,或许他在某一方面的表现,比如他去喂养小动物时他是好的,但是他背面仍然有阴暗面,你也要学着接受它,这也是对于我们自己来说,你也要学会去接纳自己的不足,你也要学会面对自己。

贺琪(小说工坊)

贺琪(小说工坊)

贺琪(小说工坊):《杀手皇后》这篇作品中的细节写得特别多,就是将作者的生活完全搬进了小说里面一样,把真诚写进小说是挺难的,但是作者却做到了。包括他写“我”和鸭子一些不堪的事情,还有一些情情爱爱的事情,一些消极的负面的影响,他都写进去了。他把自己完全暴露在了读者面前,就能看出来作者其实是渴望被爱的,“我”遇到了沈佳怡之后,就喜欢上了她,但是“我”并不了解沈佳宜,从这里也能看出来,“我”其实是渴望爱情,渴望被爱的,到后边“我”把自己的身体搞垮了,然后陷入了极度的悲伤当中。其实这篇小说有好多东西我是不能理解的,比如鸭子入狱,然后到后面作品中“我”和这些女生发生的那些事情,其实我都不太理解,但是我觉得正是因为这样才更能体现出一个作者小说的独特魅力。

丁晓娜(小说创作与评论工坊)

丁晓娜(小说创作与评论工坊)

丁晓娜(小说创作与评论工坊):首先,我拿到这个小说就想到了一部最近播出的电视剧《小巷人家》,里面有一个演员,他在剧中叫庄图南,当他考上县里一中的时候,他回去跟弟弟妹妹说他们的语文老师推荐他去读《十月》这本杂志,然后在我追完那一集的第二天之后,我就看到我们的徐清松老师在微信群里面说要品读这个杂志,我感觉还挺玄乎的。《杀手皇后》其实就是讲述了19岁的“我”在日本留学,在不如意的环境中结识像沈佳怡、胡沁、鸭子这样的一个故事。然后我在读这篇小说的时候,其实情感起伏还挺大的,在167页左上角,说到了“东京的晚高峰尤为吓人”,也描写到“列车员把我们当做海绵,一个劲儿地挤压,双手不好发力,变换做背部朝向我们做用力状,这使得早早窜进车厢的‘我’脸被迫贴在窗和玻璃窗上,手举得很高,生怕碰到。”这一段文字完全可以借鉴模仿的,作者将这个过程这种场景描写得非常好。

我对这篇小说的第一感受是作者语言其实还可以,读到168页左上角的时候,文中的“我”说他本来就跟胡沁很久都没见过了,后来见面的时候却要装作根本不认识对方的模样,其实我读这一句话的时候,让我想起了我的前任,就一种感同身受的感觉,因为我跟我前任是一个班的,分手之后抬头不见低头也要见,那种不想见却逃不了,每天都要见的感觉,一下子让我完全清醒了。

其实作品中的男主我觉得有点渣,作者描写他的这个色彩太严重了,我很讨厌他跟这么多女人接触,还有沈佳怡、胡沁、桃子,他跟她们聊完一个接一个,他还忘不了前面那一个,真的很恶心,感觉真的很渣,我在读到这儿的时候,我还跟我们班的刘瑞祥同学说,我说你有没有觉得他很渣。有一段话在173页左上角的第二段我念不出来,“其中不乏一些细节,在我看来那些女孩也并不是被所谓的花言巧语欺骗……”后面的我念不出来。我在读的时候就想是不是我多想了,然后我就把这个部分分享给我的男朋友,然后他说这个小说很有深意,就是整个过程真的都让我觉得恶心,读的很艰难,作品最后说到了“我还想与沈佳怡说,褪去衣物后的你比我想象中的要胖一些。”我还挺无语的,就是过程已经恶心了,最后还这么写。我还有两个疑问,一个在167页的右半边,第三段第四行说令和的第一天,我不理解令和是什么,然后我就上网百度,说令和是日本历史上的一个年号,他这句话的意思是说在改这个年号之后的第一天还是……我不太理解;第二个是它每一章节中第一段和最后一段中间的部分好像是被抽离出来的,它就是会有那种很大的空行,我记得在中学的时候就好像是一种什么手法,对空行我不太理解,我希望可以解答。

徐清松老师

徐清松老师

徐清松老师:空行在小说的写作里面可以表示场景的转换或时空的转换,相当于一个时空的切割,但是后面你得完成拼接。

郭晓婉(小说工坊)

郭晓婉(小说工坊)

郭晓婉(小说工坊):这两篇作品我更喜欢第一篇《杀手皇后》,我是从主题看这篇小说的,三个主要人物“我”、鸭子和沈佳怡,但他们给人很迷茫的感觉,我看到后面觉得特别有意思,沈佳怡带给了我一点希望,他们三个人都面对成长和孤独,都有自己的方式去对抗这种孤独。

“我”在作品中是用写日记和写作的方式去面对自己的孤独,鸭子说他在日本留学的生活犹如行尸走肉,“怎么证明你自己还活着,通过快感,通过和各种女人交往,然后是更高级的快感,见证生命的坠落”。然后是“我”和胡沁、沈佳怡交往,就是作品中“我”说他不理解沈佳怡,他说他养蜥蜴,他用镊子镊蟑螂,喂蜥蜴,然后他害怕,这个事情我觉得还好。还有在浴缸里倒入松石绿色的颜料是模仿湖泊,我觉得这个也很好理解,“我”觉得这些都可以理解,他说了两遍他不能理解。我真没想到有什么不能理解的,这就像让他对待生活、对待生命,用写作去抵抗孤独一样。

杨璟(小说创作与评论工坊)

杨璟(小说创作与评论工坊)

杨璟(小说创作与评论工坊):我想说的是这篇小说读起来,在心理上都是能说得通的,“我”的一些想法其实对于男性来说还是很正常的。因为我本人读了心理学之后遇到的事儿也多了,就感觉这篇作品里的男性其实做的也没有那么离谱。然后有一段文字写“我”在镜子面前跳舞,我觉得我完全可以理解,因为他当时的状态也不好,然后也没有人跟他沟通交流,他很颓废,然后他就通过在镜子面前随意听音乐跳舞的方式解压,而心理学上也有舞动治疗,通过让身体随意的摆动,想摆什么姿势就摆什么姿势,然后通过这种方式来缓解内心压抑的情绪,或者是治愈过去曾经深深埋下的创伤。虽然我也觉得小说中的“我”很脏,但是在好多男生的面前还是算不了什么的。

侯景博(小说工坊)

侯景博(小说工坊)

侯景博(小说工坊):读完这个《杀手皇后》,我就觉得主人公“我”、鸭子和沈佳怡都是非常迷茫的人,他们一直在这种迷茫中寻找自我,“我”一开始写信,然后写日记写公众号,后来去了KTV,然后再去和鸭子一起玩音乐,其实“我”一直在找一种寄托,然后“我”在找人生的意义,鸭子觉得自己很空虚,然后不停地用快感去填满自己的空虚。沈佳怡就是要追求自我、追求艺术。作者一直在写“我”和沈佳宜写信交流,可能是他试图去怀念这种过去的感觉。

教师辩论式发言

仲艳婷老师

仲艳婷老师

仲艳婷(正方):刚才认真听了同学们的发言,现在我也想跟大家分享一下,我从《杀手皇后》这部小说中得到的一些想法。我大致总结为四点,先谈一下我的个人评价。

首先,我个人对这篇小说的评价是比较高的。我甚至觉得,《杀手皇后》塑造了一个非常有代表性的人物——一个当代的“多余人”。从文学史的角度来看,这样的形象可以追溯到郁达夫开始的“多余人”概念。从普希金笔下的多余人,到五四时期的郁达夫,再到今天,似乎社会上总是有这样的年轻人,他们处于两种力量的夹缝中,既无法融入上层的知识分子群体,也无法和底层人民产生连接。这个“多余人”的形象在《杀手皇后》中得到了很好的呈现。

接下来,我想讨论一下小说的开头。请同学们注意一个作家的开篇,因为开头常常能反映出作家的构思。比如《杀手皇后》一开头就写道“那年我十九岁,初到东京”,一下子把我们带入了一个新的环境。主人公与房东的对话,通过房东的吹嘘让我们感受到人与人之间难以建立信任的感觉。而且,这种关系本身是流动的——主人公去日本留学,未来还会回中国,和房东以及周围人的接触是建立在陌生和无根的基础上的。这种对比让我感到,作者在一开始就刻意地表现了这种现代社会中人与人之间疏离的情感。

接着,我们看到主人公所处的困境,我觉得这个困境和我们很多同学的困境类似,尤其是对于学业上的压力。比如,小说中提到主人公需要参加日本留学考试,这就表现出了他在学业上的焦虑。另一方面,小说中还写到主人公在与他人交往过程中的困惑,这也是我们可以从小说中看到的。比如主人公与胡沁、桃子、鸭子、沈佳怡等人的关系。每个人物与主人公的关系都呈现出一种不安定、模糊的状态,主人公似乎始终在寻求某种健康而亲密的关系,但又因害怕孤独而沉溺于表面的交往中。例如,与胡沁的关系,主人公明明很想和她谈恋爱,但胡沁却莫名其妙地与他分手。再比如,主人公与鸭子之间的兄弟情谊,是通过一起去风俗店、歌舞厅等场所来维系的。这些描写展现了主人公渴望亲密关系,但又因为孤独而在不健康的关系中徘徊。

我特别注意到小说中的一个关键词,那就是“模糊”。这个词在小说中反复出现,作者通过这种模糊性来表达人物的困境。在173页,作者写道:“我的过激行为的边界变得模糊,我试图在模糊的界限中寻找定义。”另外,177页中也提到,主人公和沈佳怡的关系对于他来说始终是“模糊的存在”。这种模糊性反映了他们彼此之间的不了解,却又因为害怕孤独而不断靠近。小说的魅力就在于,作者通过模糊的关系让读者感受到人物内心深处的迷茫和冲突。

我认为小说的主题是孤独。主人公通过一系列的行动来应对自己的孤独——从打弹子机、看落日、写推文、写短歌,到与女孩喝酒、自己跳舞、弹吉他、写信,这些行为都在表现他如何在孤独中与自己对话,如何用这些方式填补内心的空虚。这些形式本身可能不美,也没有什么爱恨情仇,但它们却是作者对生活的感知和呈现。

我想问大家,你们是如何在小说中看到孤独的呈现的?这些行为——无论是打发孤独,还是表达情感,都是人物内心的写照。小说通过这些动作,不仅仅是讲述一个人的生活,更是在讲述他如何在孤独中挣扎、寻找慰藉。

接下来,我想谈谈小说中的自我反思。我认为,作家是否进行自我反思决定了作品的深度。三流作家不会自我反思,二流作家偶尔自我反思,而一流作家则会通过深刻的反思来探索自己的内心。比自我反思更深刻的是自我忏悔,这也是我在小说中看到了的。作者通过主人公的视角不断反思他在别人眼中的形象,尤其是在177页写到:“我试着去猜测他们的想法,但始终捉摸不透。”这一段描写展示了主人公对自己形象的深刻思考。

此外,在小说中,主人公还反思了自己的行为,尤其是与沈佳怡的关系。比如,在和沈佳怡的床戏中,主人公开始思考自己是否成为了施暴者,他是否在伤害别人,这种对人际暴力的思考也表明了主人公对自己行为的反思。

接着,我还想提到小说中利用日本元素来增强真实感的部分。提到日本时,我们常常想到樱花、歌厅、牛郎、妓女等,但在小说中,作者并没有把这些日本元素作为单纯的符号,而是通过留学生这一群体,特别是主人公与胡沁、鸭子、沈佳怡等人的互动,展示了他们在异国他乡的生活状态。这些人物之间的关系呈现出一种格格不入的状态,主人公既无法完全融入日本社会,也无法逃避自己内心的孤独和困惑。

最后,我想谈谈小说中的记忆、时间和遗忘。在小说中,作者通过主人公的写作来呈现记忆和时间的流动。比如,在170页,主人公写道:“当胡沁和鸭子从我的世界中消失后,我的写作热情也随之消失。”而174页的比喻也非常精彩:“我的眼前似乎出现了不可言状的物体,形状古怪,像是转轮,又好像是冰块。”这段话通过比喻展现了主人公对过去回忆的情感,既带有速度感,又有触觉的感受,充分展现了主人公内心的复杂情绪。

小说中的写作不仅仅是记忆的呈现,也是一种遗忘的过程。主人公写下20岁的回忆,其中包括胡沁、桃子、沈佳怡、鸭子等人,虽然他深知回忆可能不真实,但他依然将这些记忆写下来,怀念那时的感情。作者通过这种方式,展示了写作作为对记忆的整理与反思,如何帮助人物重新认识自己与他人之间的关系。

这些都是我对小说的思考,虽然它还有一些缺点,但总体来说,这部小说让我对孤独、自我反思和人际关系有了更深刻的理解。

申宏伟老师

申宏伟老师

申宏伟(反方):我先说一下我的想法。我自己把小说分为两大类:一类是以故事作为主导的,一类是以情感(情绪)作为主导的。《杀手皇后》作为一篇情感(情绪)主导的小说,情感表现并不算打动人。比较而言,类似题材的小说里,郁达夫的《沉沦》和村上春树的《萤》似乎处理得比《杀手皇后》更好些。

《沉沦》里主人公的孤独状态是极其彻底的,他不光没有交到日本朋友,而且与在日本留学的中国留学生也没有来往。所以他的生命状态是完全封闭的,唯一的生命出口就是对女生的欲望。作为一个从始至终只生活在自己内心世界里的角色,我们读小说的时候能真切体会到他的那种苦闷感。与之相比,《杀手皇后》中的男主角孤独吗?他与房东关系友好,有鸭子作为好友,而且先后和沈佳怡等女生交往密切。所以他的孤独并不算彻底,我们读小说的时候体会不到类似《沉沦》里的那种戳心的苦闷。

至于村上春树的《萤》,则是很好地建立起了“我”、直子、木月三个人间的关系。首先,三人的关系是是很紧密的:主人公和木月是好友,木月和直子是恋人,我和直子后来也成为好友。其次,三个人关系很特殊:“我”喜欢上了“我”好朋友木月的恋人。木月的死又让“我”和直子开始思考死亡对于人生来说到底意味着什么?这样,这种既紧密又特殊的三角关系就很好地把小说结构撑起来了。但是《杀手皇后》可不是这样,人物关系是散开的。虽然也是三个主人公,但“我”和沈佳怡之间的互动感较强,“我”和鸭子之间、鸭子和沈佳怡之间的关系很弱。我觉得对于情感主导的小说来说,人物关系极其重要,集中而凝聚的人物关系,有助形成极具冲击力的人物情感。《杀手皇后》中松散的人物关系,是其情感不够打动人的关键原因。

扈逸文老师

扈逸文老师

扈逸文(反方):看完这篇作品后,我确实深深地想到了“多余人”这个形象。因为我感觉,自己在写小说时,主人公的形象往往也有点类似这种“多余人”。我之前做一些论文任务时,也曾研究过这个概念。我感觉,这篇小说的主人公,虽然也有些“多余人”的气质,但与典型的“多余人”形象相比,还是有一些差距,甚至可以说没有完全达到那个层面。

我们知道,在文学作品中,这种“边缘人”或“多余人”的形象,通常会与时代有着强烈的联系。比如,《沉沦》这篇小说的结尾,尽管整个故事前面看起来是男主人公在独自叙述自己的经历、心理和欲望,但在最后,他说“你害了我”,这就把故事上升到了一个更高的层面,也与时代背景产生了紧密的联系。普希金的作品中,早期就有类似的“多余人”形象,契诃夫的剧本也常常展现这样的主题。如果大家看过契诃夫的剧作,会发现,他的作品里几乎没有什么故事,人物的日常活动看似只是无聊的闲聊和重复的动作。可是,契诃夫的作品之所以在戏剧界具有高度,是因为它们背后反映了时代的变革。这些无聊的“多余人”生活在一个即将发生剧变的时代中,他们无法像过去一样继续过贵族的生活,也无法融入到新的阶层中,只能无所事事地游荡,打台球、吃糖、无聊地等待。

但回到这篇小说,我并没有感觉到主人公与自己生活的时代有很强的联系,或者说,作者似乎没有把主人公与时代背景紧密地联系起来。我们知道,当一个人非常孤独时,他会把注意力转移到自己周围的环境中,去与环境互动,去反映他内心的孤独。如果想要表现主人公的孤独感,或许可以更多地强调他的生活环境。可是,在这篇小说中,虽然提到主人公在日本留学,描述了一些日本的风光和风味,但这些细节并没有让我感受到那种浓烈的孤独氛围。相比之下,如果大家看郁达夫的作品,就能感受到他对周围环境的独特关注和情感投射。无论是路人、邻居,还是他生活的城市——上海,这些都是郁达夫用来展现主人公孤独的工具。通过细致的环境描写,郁达夫把人物的孤独感和情感需求投射到他周围的世界中,带给读者一种深刻的孤独体验。

我觉得,写“多余人”这种形象,作家往往需要自我反思,但同时也会带有一种讽刺的意味。虽然故事是基于作者自身的经历,但他用一种自嘲的方式去写这些人物的孤独和无奈,这种讽刺让作品更有深度和力量。比如契诃夫,他的剧本被称为“喜剧”,但其实看不出多少搞笑的元素。这里的“喜剧”更像是一种自我反讽,是对时代的某种批判。

再有一个问题,就是写这种孤独人物,或者“多余人”的形象时,往往需要对人物的心理状态和欲望进行极致的剖析。但是在这篇小说中,我的感觉跟其他同学类似,尽管作者写了很多细节,但这些细节就像一盘散沙。虽然表达了主人公对情感的渴望和孤独的书写,但这种写法并没有达到文学作品中需要的那种极致的表现。小说中的情感虽然有渴望,但没有深刻到能够真正打动读者的程度。对于我来说,作为读者,我个人感觉很难产生共情,读起来有点“浮”,甚至有些“呻吟”的感觉。

白海飞老师

白海飞(反方):这个小说,嗯,真的是……我们看完之后,其实就会发现,这个小说写的到底是什么呢?其实写的就是一个文学青年。可是,这个文学青年的形象写得非常片面。

刚才很多老师提到,这个形象其实极其不可信。扈老师也提到,沉沦也好,堕落也好,颓废也好,凭什么堕落,凭什么沉沦呢?主人公天天有吃有喝,无病无灾,身边还有女人,吃喝玩乐,他怎么就堕落了呢?这完全让人觉得不真实,对吧?

小说呈现出来的这些情节,基本上都是从文本的角度出发的。刚才扈老师说得很对,它没有给出一个能让读者相信的理由,为什么这个主人公会有这些困境。比如,很多文学青年写的苦闷,结果他就找女人,这样的宣泄方式实在是太老套了。能不能通过更有趣、有个性化的方式来展现这种情感呢?

类似的小说其实有很多,譬如《猫癣》(《杀手皇后》作者的另外一个短篇小说,发表于《收获》2023年第4期),我觉得它比这篇小说要好一些。里面的主人公至少养了一只猫,猫生病了,他带着猫去看病。这个情节展现了主人公在现实中如何去解决问题,如何面对困境,而不是单纯地通过回忆去叙事。虽然《猫癣》也有一些回忆性的情节,但至少人物形象更为清晰,给人一种较为真实的感觉。但是在这个小说里,主人公的形象仍然是极其模糊的,这就导致了整个故事让人难以信服。我们现实生活中的文学男青年,文学女青年,难道我们的生活就只有这些吗?打打游戏,找找女人,写写文章,喝喝酒?如果生活只有这些,或者你只能从这些琐事中提炼出文学素材,那你就只能算是一个假文艺青年。

文学的真正魅力在于发现生活中的深刻与多样。如果你的作品只能停留在孤独、沉沦、颓废这些表面的情感上,那么你就是在自我渲染一种孤独的形象,过度强化了这种“文学青年的孤独”,其实是非常虚假的。

当然,直面孤独和苦闷是可以的,但关键是要通过有深度的方式来展现。如果我们看像《沉沦》这样的小说,或者契诃夫的作品,就会发现其中的苦闷和困境非常真实。为什么?因为这些作品中的人物有非常坚实的立足点——他们的背景、家庭、出身,都能支撑他们的情感和行为。相比之下,这篇小说的主人公,虽然苦闷,但它缺乏足够的背景支撑,显得太单薄了。

作者用个人体验来完成小说的写作,并没有问题,毕竟每个作家都有自己的创作方式。但我们最终追求的,是一种艺术的真实感。无论你写的主人公是道德上有缺陷,还是生活上很低谷,我们都应该感受到一种真实感。而这个小说的主人公,给人的感觉是虚假的,因为他的人物刻画太过单薄,情感也显得很空洞。

比如,他去打游戏,或者在社会场所中遇到的那些人和事,这些都可以成为很好的素材。甚至把一个留学生的困境、他的文化碰撞和情感挣扎写得很具体,也能成为一个有趣的故事。但在这篇小说中,作者呈现的更多是一个个人情感的大杂烩,完全没有让人产生共鸣的地方。我读完之后,真的感觉非常无聊。

白海飞老师(左)与 仲艳婷老师(右)

白海飞老师(左)与 仲艳婷老师(右)

而且我现在要反驳一下,你(仲艳婷老师,下同)之前说的。你提到这个小说里面有大量关于个人肉欲、男女情欲的描写,我不觉得这是一种反思,反而是一种男性对女性的轻视,或者说,是男性个人的意淫。你把这些内心独白上升为一流作家的“个人反思”,那我觉得这真是一个误解。这种内心的纠葛,最多只能算是自我反省,并不能算是真正的文学反思。

至于你提到的文学作品中的性描写,我认为这是对人物内心世界的一种呈现,但如果用这种描写来过度渲染人物的情欲,那就显得很低级了,不是反思,顶多是自我纠结。而且,关于这一代人的痛苦,升学压力、生活压力本身就已经是一个很大的压力。你说留学的苦恼写得不真实?我觉得如果能够从留学过程中的困扰入手,写得更真实一些,或者让这种困扰变得更陌生化,那就能更好地打动人。

不过,这个小说里,留学的苦恼和情感困境基本上只是点到为止,没有深入展现。虽然有提到升学压力,但这些部分表现得并不突出,没有展现出留学生这一群体的真实情感和冲突。

仲艳婷(正方):我先回应一下扈老师和白老师的观点。我觉得,如果为了追求“典型”而刻意地去塑造一个极端的形象,反而会让人物显得很做作、很落俗。其实,这个小说中的主人公本来就有一种当代“多余人”的感觉。他并不是一个深不可测的人物,也不是那种值得深恨或深爱的人。他的矛盾正是当代年轻人的一种真实写照——想当个好学生,又被所谓“坏学生”吸引。

我觉得这种形象更符合当代年轻人的心态:既不想成为每次都考雅思7.5的那种“完美学生”,也不想彻底堕落,像去风俗店那样沉沦。我认为这就是一种“多余人”的状态,是一种上不上、下不下的情感和生活状态。

再说说宏伟老师提到的人物关系是否“特别”的问题。什么叫人物关系特别?如果每个人物之间的关系都必须交织在一起,那可能是另一种文学关系,也可以是有效的,但并不意味着小说里的人物关系就必须是那种纠缠不清的关系。比如沈佳怡和鸭子之间的关系,虽然我后来问了作者,他告诉我,沈佳怡的花色袜子和鸭子之间是有某种联系的,作者甚至认为这是沈佳怡和鸭子之间的暗示。但是我觉得这其实是一个缺点,也许作者自己有他的解释,但我批评他这种设定。

我想说的是,这种设计虽然有点牵强,但在我看来,小说本身的深度和人物的复杂性反而不在于这些表面上的联系,而在于人物的内心世界和他们如何应对生活的矛盾和选择。虽然这个细节看似是为了让人物关系看起来更紧密,但反而削弱了人物关系的自然性和真实感。我承认这是小说的一部分缺陷,但我对其他方面还是持肯定态度的。

申宏伟老师

申宏伟老师

申宏伟(反方):我刚才主要强调的是人物关系的集中性。在村上春树的《萤》里,三个主人公之间的关系非常凝聚和集中。而《杀手皇后》这篇小说里,几个主人公的人物关系确实比较松散。

我觉得,作为一篇中篇小说,《杀手皇后》既然不着意于在故事性方面有所突破,那就应该努力将情感强度推向极致。我还是认为,小说里松散的人物关系让故事情感的表现不够集中,也导致了情感的力量没有得到有效的传递。

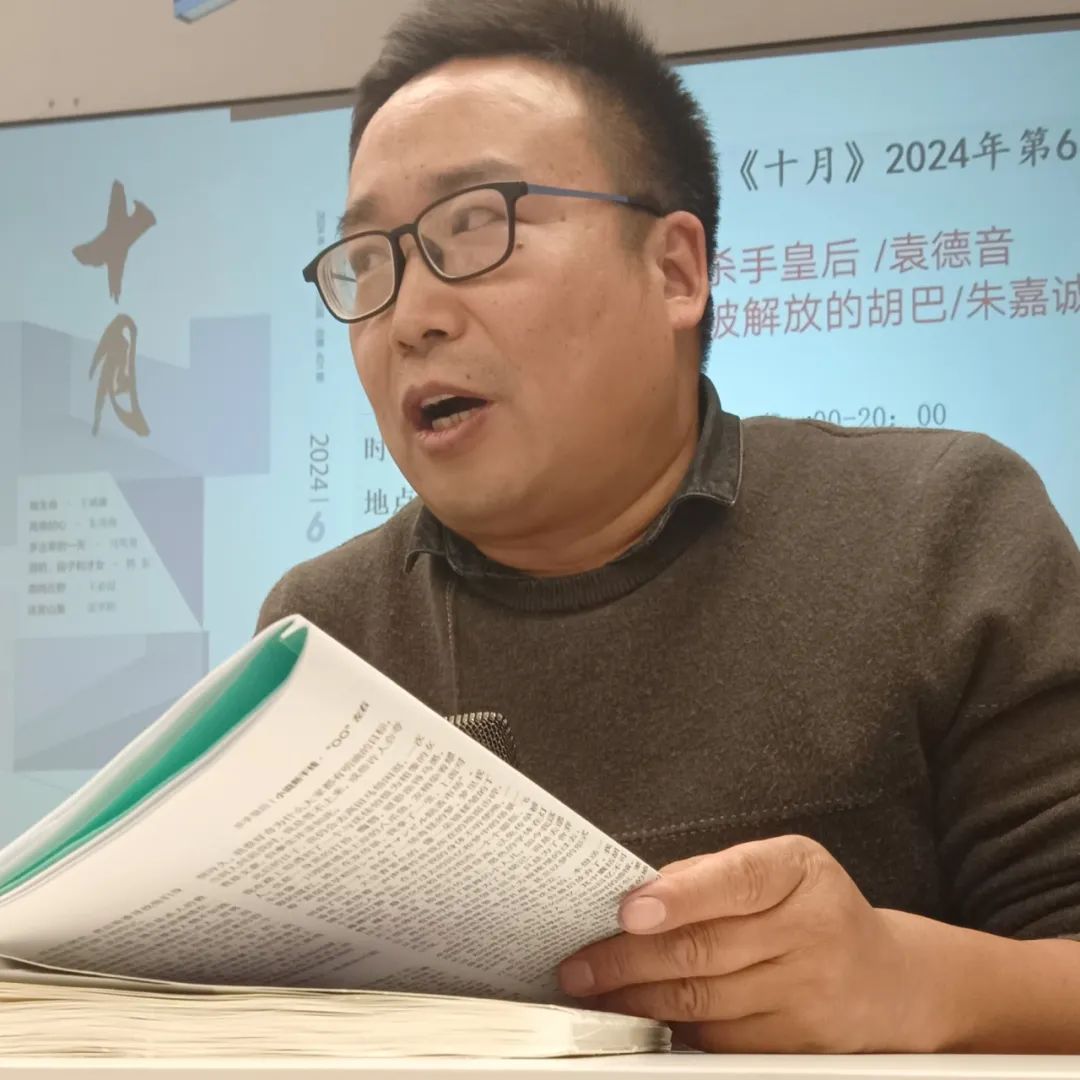

张东旭老师

张东旭老师

张东旭:是我选了这篇小说。我看完之后觉得,这篇小说写得还不错,为什么呢?首先,这篇小说写的内容比较有生活感——写的是日本留学的生活,写得比较可信。对现在的年轻人,我们这些80后、90后的老师,可能有代沟问题。但问题是,我们能理解郁达夫那个年代的日本留学生,但现在的年轻人,尤其是现代的日本留学生,我们却难以理解。这应该是我们自己的问题。

还有一点,这个小说的主人公的身份,他并不是已经是留学生,而是一个准备在日本留学的人。他还没有开始留学,他到日本的目的其实是先考N1,等通过了考试,再申请学校。这考试本身就给他带来了巨大的压力。

其实,他面临的压力,比留学生活还要大。这相当于把留学和高考结合在一起。小说用细节给了我们很多呈现:他是怎么租房子的,怎样准备考试,这些都很有生活感。与此相比,有些小说的细节就完全没有支撑。比如说,我们之前读的那篇小说(广奈老师的短篇小说《赫尔辛基的陌生人》,发表于《上海文学》2023年第12期,曾于2024年10月13日进行师生共读),讲一个年轻人在北欧留学的故事,并没有提供那么多具体的生活细节,有的只是典型性的印象。

我觉得讨论小说是要回到故事本身,回到作品中去寻找观点的支撑。如果你提出一个观点,你必须要用作品中的具体内容来支持它。比如,小说中说到他的房子是什么样子的,这个细节在故事中有很明确的体现。主人公遇到的女孩,沈佳怡,她的形象,作者也有提到,这些细节都在营造一种氛围。

作者通过生活细节把故事的氛围渲染得很有意思。比如说,主人公和女孩在酒吧里认识,回家后一起过夜,但并没有发生任何肉体关系,只是在一起聊天、喝酒,保持了一种纯粹的精神上的互动。这种细节设计非常有意思,因为它突破了我们对文学青年的常规认知,特别是这种没有肉体关系的亲密互动,它比单纯的“肉体冲突”更有深度。当我们读到这些情节时,不禁会想,这些年轻人在干嘛?如果只是纯粹谈论学习、哲学问题,那就没什么好写的。但这些“少男少女”之间的微妙情感、矛盾和冲突,正是值得写的东西。郁达夫曾经通过“性”的苦闷和家国情怀写出了一个时代的孤独,但在现代,人物的苦闷和孤独有了不同的表现形式。现代年轻人,他们在异国他乡的留学准备阶段,正面临着一种更加迷乱的精神状态。

我觉得,这种迷乱是非常值得写的。尤其是他们在生活中面对孤独时的那种迷茫与混乱。当他们开始建立亲密关系时,往往又会迅速切断这种联系。比如,主人公和桃子的关系,本来是逐步深入的,但却因为交心之后,关系反而疏远了。类似的情况也发生在他和胡沁之间,两人亲近了,却最终失去联系。这种情感上的波动,正是现代年轻人独特的孤独和不安。这种精神状态,我觉得是非常值得写的东西。你能感觉到,这种孤独和精神上的不安,正是他们对现实的某种反应。而小说中对这些复杂情感的描述,正是我觉得它特别值得探讨的地方。

再谈谈人物的情感寄托。主人公的孤独驱使他去寻找情感的寄托,像胡沁、桃子、沈佳怡等人,都成了他的一种情感替代品。然而,这些关系都无法给他带来真正的亲密感。比如,他和沈佳怡的关系开始时很亲密,但却始终无法跨越到更深的层次,甚至改变了他们的交流方式,开始通过写信而不是电话来沟通。这种情节非常有创意,因为它打破了现代人习惯的交流方式,反而通过这种“老式”的写信方式,展现了两个人情感的疏远和退缩。

不过,我认为小说的最大问题还是在于它的结构问题。整个故事的情节推进比较松散,没有一个连贯的主线来推动故事的发展。人物的情感发展虽然有波动,但缺乏一个真正的连续性事件来支撑。如果把这些散开的情节重新调整成更紧凑的结构,故事会更加有力。

总的来说,小说的结构虽然有点松散,但通过这些细节和人物的内心变化,体现了一种非常独特的情感张力。虽然结尾有些我个人不太接受的地方,但我觉得小说的整体表现还是很有看点的。特别是它对孤独和迷乱的刻画,是非常有深度的。

徐清松老师

徐清松老师

徐清松(反方):我想说两点:第一点,这个小说的语言、故事性和可读性都很一般。第二点,小说的描述和介绍多于叙事,造成进入故事核的节奏很慢。

前面部分有很多唠叨、絮叨的描写,这些回忆性的内容造成故事情节的拖沓,一个短篇小说,两页下来,女主人公都还没有完全登场,故事还没有真正展开,实在很难吸引人继续读下去。至于日常生活的描写,我觉得这篇小说并没有独到的发现和呈现。我有个观点,曾在我们小说创作与评论工坊学生群里分享过:优秀作家的主要功力体现在对日常生活拥有独具只眼的发现和精妙的呈现,并赋予其意义上。这是我阅读与写作这么多年来总结出来的一句话。这三者是一个层层递进的关系。但在这部小说里,我并没有感受到这些。

撰稿:邵瓷 王垚鑫

美编:秦倩

责编:徐清松 申宏伟

图文来源:冯睿欣 武婷婷 柴昕菲