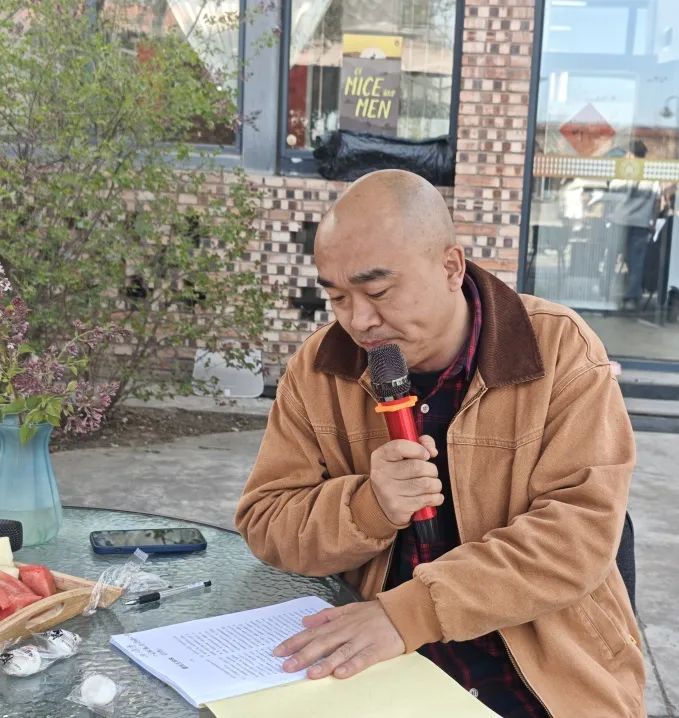

4月2日下午,创意写作学院门前摆好桌椅,师生们共聚一堂,沐浴着大好春光,共同品读山西小说名家王祥夫老师的三篇作品。此次活动的主题是“怎么说呢”,取自王祥夫老师的惯用语,是王老师的“作品标签”。院长张东旭、作家教师刘向莲、申宏伟、白海飞、冯泽以及乌马河读书会的40名同学参与了此次共读会。

此次共读会由张东旭院长主持,师生共同研讨了著名作家王祥夫老师的三篇小说《蕾丝王珍珠》《泣不成声》《感情怎么还会这么丰富》。

此次共读会由张东旭院长主持,师生共同研讨了著名作家王祥夫老师的三篇小说《蕾丝王珍珠》《泣不成声》《感情怎么还会这么丰富》。

一开始,张东旭院长介绍道,王祥夫老师是山西省重要的小说作家,成名已久,至今仍笔耕不辍,其创作力之旺盛,让很多年轻作家们望尘莫及。王老师的创作扎根于生活厚土,笔锋犹如灵动的犁铧,能够透过日常琐碎、人间百态的表层,挖掘出人性幽微、情感丰饶的矿脉。张老师鼓励同学们通过此次共读,学习王祥夫老师的创作技巧,并且主动拓宽自己的阅读视野。

一开始,张东旭院长介绍道,王祥夫老师是山西省重要的小说作家,成名已久,至今仍笔耕不辍,其创作力之旺盛,让很多年轻作家们望尘莫及。王老师的创作扎根于生活厚土,笔锋犹如灵动的犁铧,能够透过日常琐碎、人间百态的表层,挖掘出人性幽微、情感丰饶的矿脉。张老师鼓励同学们通过此次共读,学习王祥夫老师的创作技巧,并且主动拓宽自己的阅读视野。

作品一——《蕾丝王珍珠》

柴昕菲:

柴昕菲:

看到《蕾丝王珍珠》这个题目的时候,我在想,蕾丝会不会是作者放在小说里的一个隐喻。它既是一个装饰,是一段美好的回忆,也是一种束缚。我曾经看过一个新闻,和小说所写的故事有类似之处:一对很恩爱的情侣,其中的男生突然有一天就去世了,剩下的女生就把自己封闭起来,每天也不跟外界打交道,在房间里堆满了垃圾。

第一次读《蕾丝王珍珠》,有一种作者想到哪里就写到哪里的感觉,但是细读后就发现,作者是用丰富的细节和细小的情节串联起了整篇小说。

我之前看过作者的一个创作谈,里面提到在写情感时,你要往实了去写,但是不能把它们都写得太完整,要留一些空白去给读者想象。这篇《蕾丝王珍珠》让我对作者的话有了更直观的感受。

靳思语:

靳思语:

我最大的阅读感受是,作者采取的是一种“娓娓道来”的写法,故事似乎是一幕一幕展现在自己面前的。作者描写人物时使用的语言也令我印象深刻,比如描写一个普通人,“特别高特别结实”,这种描写非常接地气,让我感觉非常的真诚,就像山西人民给人的印象一样,非常朴实。

冯泽老师:

冯泽老师:

我发现我在读《蕾丝王珍珠》的时候,首先是被作者的叙事方式所启发。作者讲的这个故事其实很简单,就是一个女人,以特殊的方式纪念自己曾经的爱人。但作者给主人公设置了一个奇特的生活环境——布满垃圾的房间。整个故事都在引导我们去探索她的居住环境,她为什么要住在这样的地方,以及别人是怎么看她的。随着情节的逐次展开,我们发现,原来她拥有那样一个不为人知的内心世界。这种写作方式深深启发了我。

女主人公在小说中觉得自己死了。这种“似乎死掉”的状态也是一个很有意思的设定,她在别人看来可能像是死了,但对她自己来说,其实是在以一种特殊的方式,留存曾经的美好。她一直生活在由蕾丝编织成的巨大的梦幻当中。

白海飞老师:

白海飞老师:

《蕾丝王珍珠》这篇小说放在当下整个小说界,还是相当独特的——主要体现在塑造了王珍珠这个独特的人物,并且贡献出了很有生活质感的小说细节。比如小说里写人物打喷嚏:“这时候女记者开始打喷嚏,打了一个,又打一个,过了一会儿又张开了嘴还想打。打喷嚏好像会传染,男记者跟着也打了一个。所以他们不能再待下去了。”像这样的生活细节,其实我们在生活中,几乎每个人都能遇到。那些优秀的作家就是能抓住这些生活中最真实的一面,把它呈现出来。这也正是我们作为一个写作者所需要具备的对生活敏感的地方。

还有一个细节,女主角和男朋友的相识,是因为她在星巴克做服务员的时候,男生帮她系了鞋带。这个设计看起来好像漫不经心,但实际上还是很巧妙的,对我们创作者在小说中设计人物关系很有启发。我们可能在刚开始在虚构故事的时候,喜欢将人和人的相遇设置成一种偶然,比如车祸、火灾等等。但是越是偶然的相遇,越需要我们用细节去支撑。

申宏伟老师:

申宏伟老师:

王祥夫老师最近几年的小说风格和他早年的小说风格有很大不同。我在读王老师近期小说的时候感觉到,他受到美国作家卡佛的很大影响。

我们可以发现王老师和卡佛小说的两个共同点。首先第一个共同点是,在一个相当集中的场景里去发展故事。像这篇《蕾丝王珍珠》,就是在“两个记者到王珍珠家里探访”这个集中场景里一步一步展开,逐渐呈现处王珍珠的内心世界。卡佛的许多名作也是这样处理的。

第二个共同点是,非常擅长把人物几十年乃至一生的命运压缩并定格在几个很小的瞬间当中。以卡佛为例,《羽毛》里面夫妻两个人的命运就被定格在去朋友家做客,看到孔雀和朋友家婴儿的那个瞬间。《大教堂》里盲人的命运被定格在他和家里男主人一起画大教堂的那个瞬间。而王老师的《蕾丝王珍珠》,则是把女主人公所有的情感经历和创伤,都定格在卫生间那整整一堵墙的蕾丝上。我觉得这是一种“瞬间的美学”,也非常适合用短篇小说去表达。

总之,对短篇小说来说,“怎么写”比“写什么”更重要,《蕾丝王珍珠》很好地体现了这一点。

刘向莲老师:

刘向莲老师:

我最早看王祥夫老师的小说,应该是06年。当时正在准备一个考试,无意中在书店看到了王祥夫老师获得鲁迅文学奖的小说——《上边》。那时候我特别震惊,没有想到我们大同居然有这样厉害的作家。

王祥夫老师现在已经将近70岁了,他的小说风格还在变化,充分体现了一个作家的生命力。《蕾丝王珍珠》这篇小说从一个普通的“厨房漏水事件”开始,引出了王珍珠对自己死去爱人的怀念。作者先从两个人之间过去的小误解开始写起,写到封存的花生米,猫的尸体,再到两个人的相框,再到男朋友留下的蕾丝做的包,直到最后的浴盆,借助物件的递进呈现出情感的递进,一步一步将人物的情感推向最高点。

另外,我觉得《蕾丝王珍珠》也是在向福克纳的名作《献给艾米丽的一朵玫瑰花》致敬,在写法上对《献给艾米丽的一朵玫瑰花》有所借鉴。

张东旭院长:

张东旭院长:

我也有类似的感觉,读完《蕾丝王珍珠》,感觉就像是中国版的《献给艾米丽的一朵玫瑰花》。福克纳的这个名篇在世界文学史上是最有名的几个短篇小说之一。但王老师的《蕾丝王珍珠》把它完全中国化了。

我之前看过不少类似的新闻,一个房东去打扫他的租客留下来的房间,一开门,马上被满屋子的垃圾都给震惊了。所以我想来揣测一下王老师这篇小说的创作起因。会不会是王老师看到了类似新闻,产生了写一篇小说的冲动。那么,必须要做的就是给女主角赋予一个心结。王老师最擅长写的一种人物心结,就是痴情。从《蕾丝王珍珠》也能看出来,王老师在这方面是高手。

另外,我觉得这个小说最大的难度就在于如何用文字去重建一间充满垃圾的房间。王老师的语言属于那种唠嗑式的、拉家常式的语言。看他别的一些小说,有时并他不太注重细节性的东西。但在《蕾丝王珍珠》里,王老师写出了一种极致性的细节,成功用文字构建出一间充满垃圾的房间。

作品二——《泣不成声》

柴昕菲:

柴昕菲:

这三篇小说里,我最喜欢的是这篇小说。

小说写的是一个很简单很小的事情,但是作者写的非常的生动。小说里并没有细讲单身母亲带孩子的辛苦,而是让读者自己去感受。作者给读者留下了巨大的想象空间。

小说里有一个细节——母亲追问自己还有多少时间。按照惯性思维的话,大家会以为,这个母亲是觉得孩子还小,她想在这个世上再挣扎一下。看到后文我们才知道,其实对于死亡这个事情,母亲其实并没有强烈的恐惧,他只是想早点见到自己的儿子。

作者其实塑造了一个很坚韧的母亲形象。小说中提到的遍地景其实是一种药材,它是下火的,但生命力很顽强,或许是作者设置的一处隐喻。

冯泽老师:

冯泽老师:

我觉得《泣不成声》这篇小说写得更流畅,也更成熟。作者通过双重悬念的递进呈现,表达了一种极具张力的母爱。开篇通过母亲的异常行为——为儿子小东预缴手机话费、反复拨打无人接听的电话等细节,成功塑造了一个濒临绝望的困境:表面呈现的是母亲即将离世前对儿子的不舍,实际却暗藏更残酷的真相。

随着叙事推进,作者运用“病态”行为作为障眼法,让读者对事情真相形成了误判。直到与儿子同学的通话,叙事才发生颠覆性反转——原来小东早在母亲患病前已因车祸去世。此刻所有异常行为都获得了合理性重构,预缴的话费是对儿子存在痕迹的挽留,无人接听的电话是自我欺骗的仪式,那些被转赠的衣物更是无处安放的母爱。

白海飞老师:

白海飞老师:

这个小说比较短,但相对于第一篇。我感觉是完成度较高的。作者给我们呈现了一个关于母亲对儿子的爱的故事,一种很复杂、很深沉也很痴情的爱。

作者将巴小东推向死亡绝境的处理方式,与《蕾丝王珍珠》《感情怎么还会这么丰富》两篇是类似的。这种把人物推向困境乃至死亡绝境的设计,读起来是非常深沉的。在如此宏大的主题下,作者如果能有一些意外的表达,我可能会更惊喜。

作品三——《感情怎么还会这么丰富》

申宏伟老师:

申宏伟老师:

我挺喜欢《感情怎么还会这么丰富》这篇小说。刚才讨论《蕾丝王珍珠》的时候,我提到王老师的小说与卡佛之间的关系。现在谈这篇,我想提一下王老师背后的另外一个传统——中国古典诗词。古典诗词有一个特点:含蓄而蕴藉,即使是表达一个很深的东西,也习惯用一个简单的形式将其“藏”起来。比如贾岛的《寻隐者不遇》:“松下问童子。言师采药去。只在此山中,云深不知处。”首先,诗里没有明写诗人要见到的这位师父是一个怎样的人,但是字句中已经有所暗示。师父住在深山,与松树为伴,是一个高雅的隐士,但他并没有与世隔绝,高高在上。采药,是为了治病看病,所以这是一个既道德高洁、又在济世救人的师父,清高与热忱在他身上并行不悖。其次,在“松下问童子”之前,诗人与高人肯定已经有过多次交往,诗人对童子的提问肯定也不止“松下问童子”这一句。

也就是说,在《寻隐者不遇》这首诗里的故事开始之前,整件事已经发生了四分之三,《寻隐者不遇》只是呈现了最后的四分之一。但正是这最后四分之一的切片,不仅折射出了前四分之三,还折射出了整个故事。《感情怎么还会这么丰富》就是这样的写法:用一个四分之一的切片,“藏”起了一个惊心动魄的大故事。小说真正要表现的是齐哈家里发生的那场巨大变故,但关于这场变故的细节,作者并没有写。《感情怎么还会这么丰富》是在用发生在一个夜晚的“四分之一的切片”,去折射出那一场重大风波。

刘向莲老师:

刘向莲老师:

我想谈一谈王老师是如何选材的。王老师家里确实是养猫的,他带家里的猫去输液这些事情,好多朋友也有所了解。但王老师能够将自己的养猫生活与在网上关注到的新闻事件巧妙融合,作为创作素材,这一点确实令我震惊与钦佩。

另外,这篇小说有两条线索,明线是巴建国与猫的故事,暗线是齐哈与儿子小楚的故事。暗线才是作者真正要表达的核心,但巴建国和猫的明线,却很好地调节了叙事的节奏,将主人公齐哈的情绪一点一点地推向极点。

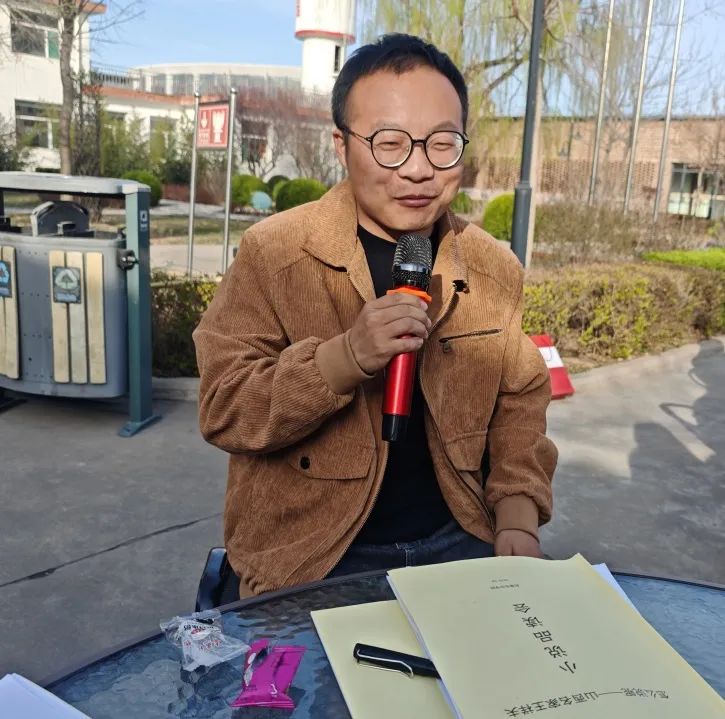

张东旭老师:

张东旭老师:

三篇小说里面,我最喜欢的就是这篇《感情怎么还会这么丰富》。我太喜欢这个题目了,很有卡佛的味道。而且我要明确指出的是,这篇小说和卡佛的名作《羽毛》非常像。不过,《羽毛》的故事还是比较简单的,而《感情怎么还会这么丰富》则复杂得多。就像宏伟刚才说的,是用“我和巴建国去拜访齐哈”这样一个简单结构,隐藏了齐哈所经历的巨大伤痛和极不寻常的遭遇。

小说里,为什么巴建国和猫的故事说的这么详细,而齐哈的故事却就是不详细说呢。这背后藏着作者的用意,作者是在表达这样一个主题:庸常的生活,把那些我们真正应该动情感的事情遮蔽了。以至于当一个人将自己的真情表现出来的时候,他反而会显得不正常。小说里的人物沉浸在“买电子烟”之类的那么庸常、那么无聊的生活。而对于生活中真正巨大的事情,却绝口不提。生活需要动感情吗?肯定需要。我们对生活不动感情,还怎能真正像一个人一样活着?

而且,这个小说也是在一个封闭的空间、集中的场景内,讲了一个故事,是很“卡佛”的一种写法,完成度相当高。