4月20日,创意写作学院作家班50余位师生共赴榆次与太谷交界的黄土高坡,开启了一场“字里行间·山水文踪”春季田野创作计划。从晨光熹微到暮色初染,从寨底古村到石亩碧波,以脚步丈量18公里山川,用文字记录晋中大地的人文脉搏。一场穿越时空的文学行走,在榆次到太谷山水间落下诗意的注脚。

启程:奔赴山野的召唤

启程:奔赴山野的召唤

清晨九点半,满载期待的大巴驶离校园,向榆次区庄子乡寨底村进发。车窗外,城市的轮廓逐渐模糊,取而代之的是初春新绿的梯田与层叠的丘陵。作为本次田野创作的首站,寨底村以一座始建于明代的西寨遗址静候这群年轻的文学探寻者。作家班班主任白海飞老师在途中向学生阐释此行深意:“今天我们要用感官拓印这片土地的温度,色彩与呼吸。

登临:西寨残垣,触摸历史余温

登临:西寨残垣,触摸历史余温

抵达寨底村后,师生沿陡峭山径徒步登顶西寨遗址。这座矗立于山脊的清代古寨历时近300年,曾为晋商车辋常家“十八股”集资十万两纹银为避难而建。学生们以笔记本为刀,以目光为尺,记录断壁上的苔痕、风化的砖纹,以及远眺时眼底铺展的千沟万壑。向东眺去,是另一座规模相当的寨子,当地人称为东寨,东寨为当地另一晋商聂店王家所建,历时也近300年。在寨子游览的过程中,学生们纷纷惊叹寨子规模的庞大和结构的精巧。

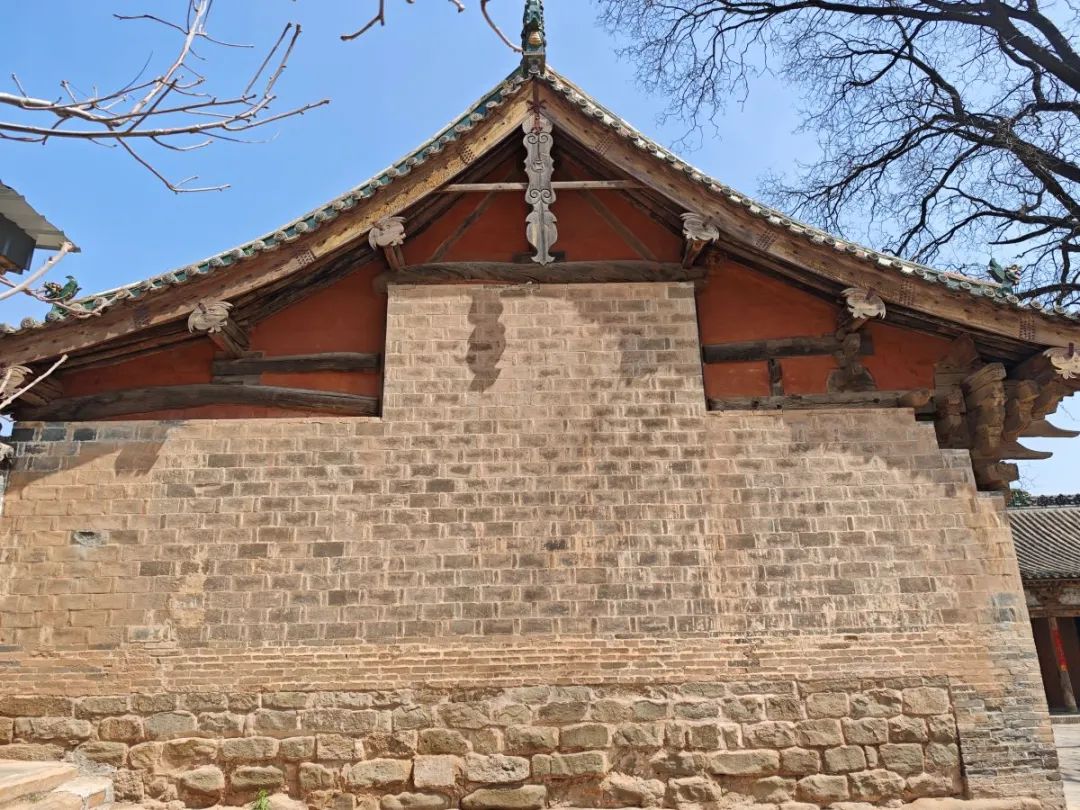

跋涉:蒲池村的烟火与梵音

自西寨向南徒步5公里,队伍抵达隐于山坳的蒲池村。村口的老槐树下,炊烟与饭香勾勒出山居生活的朴素诗意。师生在村口围坐,拿出自带的干粮与水,一边进餐一边与村民话家常。午后,一行人探访村中寿圣寺。壁画斑驳的彩绘与殿前飞檐斗,成为作家班“即兴观察写作训练”的鲜活素材。诗歌工坊冯泽老师现场指导:“试着用三个比喻描述这座古寺——它可以是凝固的史诗,也可以是时间的琥珀。”

抵达:石亩水库,同频春水气息

经过最后一段山间小径的跋涉,下午三点,波光粼粼的石亩水库跃入眼帘。春风掠过水面,野游戏其间,学生们散坐于水畔,将一日所感倾注笔端。有人以古寨残阳为意象构思短篇小说,有人将农妇劳作的身影化作叙事诗,更有一组学生以“山水文踪”为主题发起田野诗会,让诗句随风飘荡在湖光山色之间。“走破一双鞋,写满一本册,这才是文学该有的样子。”学员闫程然掸了掸沾着泥土的衣裤笑道。

归途:满载山野的馈赠

下午四点三十点,四月的太阳正倚在水库的堤坝,18公里的徒步采风画上句点。创意写作学院院长张东旭老师表示:“我们始终相信,最好的课堂在路上。未来将持续推进‘行走式写作’,让年轻作者在现实中汲取养分,写出有生活质感的作品。”

当城市里的写作者困于电子屏幕与碎片化叙事时,这群年轻人选择以最原始的方式——行走与书写,完成对文学初心的朝圣。18公里,不仅是地理意义上的跋涉,更是一场向文学本质回归的精神远征。字里行间,山水有痕,那些被春风吻过的文字,终将在时光中长成参天的故事。

撰稿:信院创写

美编:李雨萱

责编:申宏伟

图文来源:信院创写