2025年9月18日,电影评论中心张红斐老师邀请了创意写作学院冯泽老师进入双师课堂。本次课程选取了第二章“文与影:故事的双重表达”第一节课,两位老师以“叙事艺术的跨媒介对话”为主线,通过文学与影视的双重视角,为机制班的学生们开启了一场关于文学与电影叙事差异的深度探索。

一、当文学的想象留白遇上电影“直球”

课堂伊始,冯泽老师以金庸《神雕侠侣》中小龙女出场片段为引,带领学生感受文字阅读的魅力。学生透过“肌肤间少了一层血色”、“约莫十六七岁的年纪”感受文字的留白。冯泽老师声音突然拔高:“谁来说说你此刻想象中的白衣少女形象?”机制班的男生们争先恐后地回应了自己心中的白月光、刘亦菲、陈妍希等形象。随后,张红斐老师为同学们播放了不同影视版本的小龙女形象,刘亦菲版的白纱造型、李若彤版的冷傲气质、陈妍希版的可爱呆萌让学生直观地感受到了影像的“直观性”。当冯老师化身“文学侦探”提问同学“你更喜欢文字版的小龙女还是影像版?”,学生回答到“我更喜欢文字版,因为文字的留白空间可以让我更加自由参与其中去想象人物。”最后,张老师以“如何理解‘看’与‘读’的区别?”这一问题对文学的想象留白与电影“直球”进行了总结。文学以文字为载体,其所具有的想象性与抽象性使得受众在其中参与度更高。而电影以视听语言为载体,它的直观性给予观众更加直接的感官接受与冲击。

二、文学与电影如何玩转“时空魔方”?

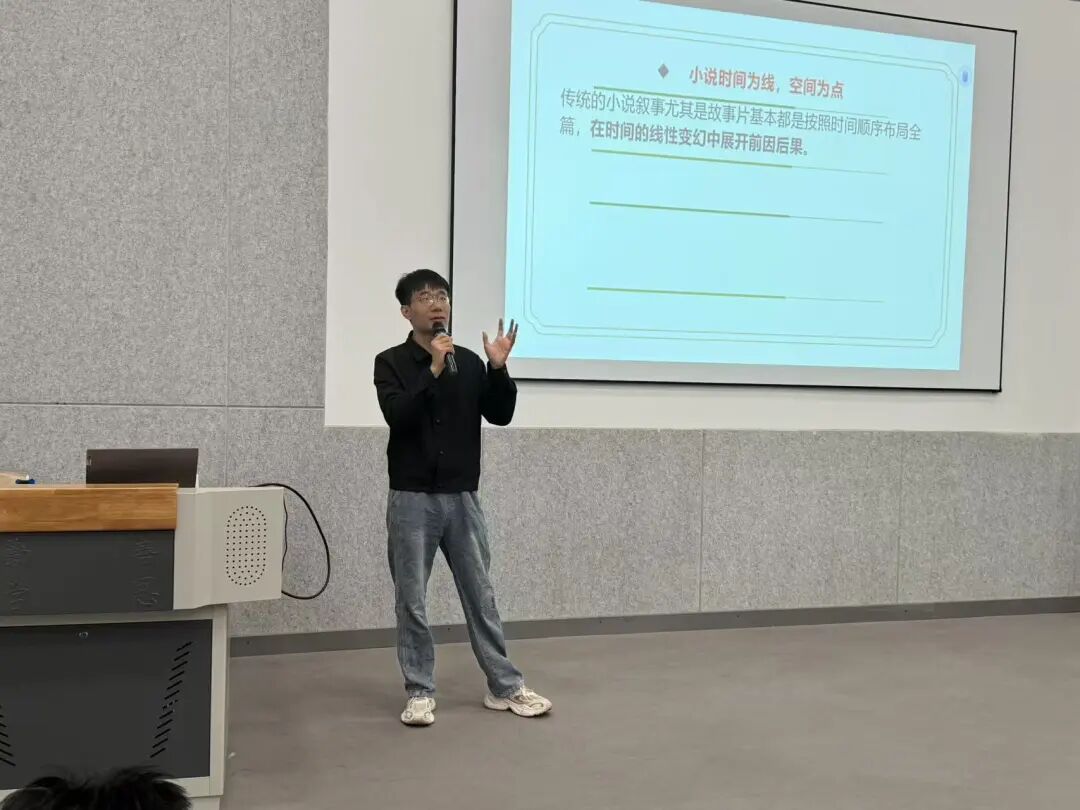

冯泽老师通过《动物凶猛》小说片段带领同学们感知文学语言中的叙事时间变换,冯老师非常细致地借助文字与语言节奏来为同学们讲解描写对象的时间进程。张老师同样通过改编自小说《动物凶猛》的《阳光灿烂的日子》中经典的“扔书包”片段为同学们讲解电影除了在正常的情节演变中推进时间,还可借助技术手段获得时间的进程。对于叙事空间的表现,冯泽老师首先为同学们分析了故事空间与欣赏空间的不同,从空间上来讲,小说有本身故事内容发生的空间和读者阅读的空间,而电影则同样有地点的转换和观众欣赏的空间。空间在中西传统小说中除了常被当做故事背景或点缀性环境之外,冯泽老师还借助余华的《第七天》小说开篇中的“出租屋”、“殡仪馆”、“火葬场”为同学们解释了空间在小说中承担特定的叙事与情感功能。张红斐老师则是从电影技术层面借助具体的影像案例为同学们讲解如何通过切、淡、化、划、圈、叠印、声音等完成影像叙事空间的玩转,同学们甚至纷纷表示这一部分的教学对于后期短视频影评作业的视频制作有重要作用。最后,两位老师分别进行了总结。小说以时间为线,空间为点。以小说为例,传统的小说叙事尤其是故事片基本都是按照时间顺序布局全篇,在时间的线性变幻中展开前因后果。电影以空间为线,时间为点。电影是以场景空间的转换完成故事讲述,电影叙事必须通过一个个镜头的变化来暗示时间的流逝,时间是隐藏在空间的变换之中的。

三、视角转换的沉浸式体验

叙事角度剖析环节将课堂推向高潮。冯泽老师选取《包法利夫人》的心理描写片段、诗歌《隔墙有耳》的内视角角度,邀请学生闭眼聆听文字构建想象画面,张红斐老师则通过《怦然心动》、《阳光灿烂的日子》、《舌尖上的中国》的片段为同学们进行文学与电影“全知视角”、“内视角”与“外视角”的对比。张老师通过“谁在讲故事?”“谁在体验故事?”“谁在记录故事?”三句话通俗地对文学与电影的视角转换进行了总结,同时,冯泽老师还补充道“文字赋予了小说表达自由,它叙事视角不受限制,可以始终使用一种角度进行书写。而电影由于特殊的摄像机叙事,限制了‘我’与‘他’的单一‘书写’,通常是通过‘多视角’完成影像叙事”。

本次课程突破了传统的对改编案例的双师合作,而是聚焦于“叙事变奏”进行了文学与电影的碰撞,不仅深化了学生对叙事本质的理解,更培育了学生跨媒介的逻辑思维。这场有关于文学与电影叙事变奏的课堂,再次重新定义了双师课堂教育的可能性。

本次课程突破了传统的对改编案例的双师合作,而是聚焦于“叙事变奏”进行了文学与电影的碰撞,不仅深化了学生对叙事本质的理解,更培育了学生跨媒介的逻辑思维。这场有关于文学与电影叙事变奏的课堂,再次重新定义了双师课堂教育的可能性。