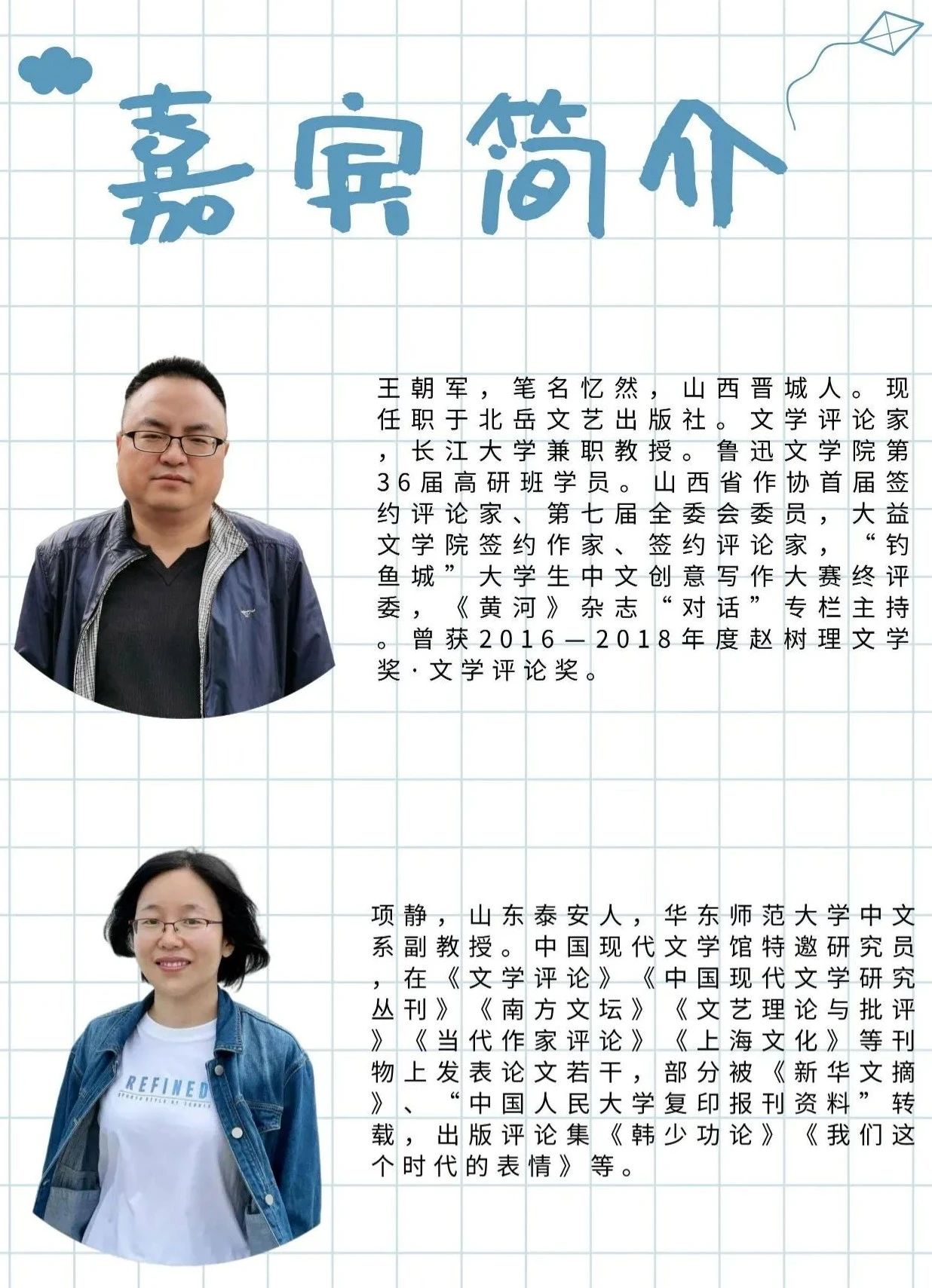

近日,为庆祝创意写作学院成立十周年,我院特邀请多位教授、作家来校交流,其中文学评论家王朝军和项静两位老师来到徐清松老师的小说工坊课堂,分享阅读方法和文学评论的写作经验,同时与同学们一起讨论了作家包倬和项静的小说。

小说工坊导师徐清松现场发言,欢迎两位嘉宾的到来

王朝军老师王朝军:小说评论的四重境界题

文学创造的激情永不褪去,即便在小说工坊也可以同时进行散文、诗歌、评论的创造。围绕创造的最终目标,我们在不断地升级、创造,完成自己。从细微的角度谈,我对于小说以及文学评论的看法和经验,是如何看待中外经典作品,我们是否能看到其中的漏洞我们是否具备一种更为理性的眼光。评论是读后感吗?我有一套想法,我们从小就去写读后感,去看电影,这些零碎的,往往是一种通过你的文字,阅读完作品之后的一种响应,这些都是读后感。这些东西其实是你在零碎的基础上拼贴后的成果。评论是表面看到的感情以及你为什么会有这样的感情。作者是作品中人物带给的,这是第一点。作品中人物的命运起伏,这是第二点。作品中人物的命运起伏在作家的笔下以一种或低柔或高亢的方式表现出来给你的感受,这是第三点。作家是以什么样的方式去低柔、高亢的?他的低柔、高亢会对人物产生什么作用呢?这是第四点。作品首先带来真实感后,你才会读,会相信。以怀疑的目光去打量,你才会看得清它,你才可能一步步相信它。真正的好小说是从不信到相信。小说的伟大之处在于他不仅讲故事,还在于创造。四大名著是中国人的经典,故事很精彩但不一定是好小说。《红楼梦》提供了很多现代的元素,整体体现了人的幻灭感和虚无感。这种虚无感写到极致时便体现出其伟大。哈姆莱特的生死对人亦是一个疑问,真正读完哈姆雷特时,你便不是这种感受。哈姆雷特谈论生死时是有前提的,他的叔父与母亲的共谋,一起杀死他的父亲。他使用各种各样的手段和计谋,可他后来变了,父亲死去是一种事实。人一生仅仅是复仇吗?当你在人类最大的局限面前,你还可以做很多事。他做的更多的事情让人物形象更丰满,充实起来,像大海一样辽阔。故事的伟大之处在于创造性,恰恰是哈姆雷特不脱离常规,超越常规的复仇,才让历代的读者为之赞叹。如果通过故事去创造新的意义,那便不同,如《基督山伯爵》,提供人的一种心理真实。我认为小说评论有四重境界——第一重:你从故事、内容、表现去评论它,这是最低级的评论。第二重:你从表象之下看到了作者所埋伏的机关与心理,这是一种一般性的分析。第三重:发现作品中的未知与已知中的未知。评论作家的认知与情绪化表达,我们是站在中立视角看待世界的,即零度表达。一个好的作品情感一定是节制的,如果不节制,作家不会走长远,会深陷于情绪中。第四重:不仅在已知的基础上有所发现,发明创造,还将它们捏合起来,像文物学家修复古董文物。如何达到这样的境界呢,我认为来自于同学们日常的阅读,学院化以理念来代替作品,纯理论化的评论没有作品的依托不会更新、升级,这是学院派的最大的弊端。我们要阅读一部分真实的小说,一部分经典的学术理论。我们总能在读过的小说中发现独特的,找到作者没有发现的地方。倘若做到上述所言,你一定能有所长进,与别人有所不同。

项静老师项静:文学创作是为了所爱于陌生人

项静老师在谈到短篇小说《西皮流水》的创作经验时表示,小说中只有“奶奶”是有人物原型的,是在自己的生活中真正出现过的。小说创作的初衷是为了展现她眼中的上海女人独立自主的新时代女性形象,是拥有强大精神内核的真正独立的女性。她们有清晰的目标和自我认知,有强大的意志力,并且会为了目标不懈努力。项静老师表示自己很早之前就想写这种题材了,把目光主要聚焦在上海独立女性身上,后来有一次小说中“奶奶”的原型来她的办公室,说想为某个小学的孩子们排一场戏剧,这个事情触动了项静老师。她和“奶奶”又深入地进行交流,听到她讲和丈夫离婚的事。当时“奶奶”毫无波澜说“人家让他结婚他就结婚,让他划清界限就划清界限,一点感情也没有,所以就离婚了”,这段话也成了项静老师创作小说《西皮流水》的线索和动机之一。后来听说“奶奶”还卖掉了上海的房子,去旅游,还捐了很多钱给学校。项静老师说拥有强大精神内核的人,慢慢地物欲会越来越低,全部精力都集中在了提升精神享受上。项静老师认为文学有一种现场感,而小说是一节实践课。文学创作是为了所爱于陌生人。她告诫初学写作的同学们,尽量先不要在意同质化问题,先把主题定好,把想写的东西全写出来,达成作品“完成度”再说。

王津津同学王津津:包倬小说《黑白镇》读后感

在黑白镇里,白天与黑夜是被区分的,白天人们除去面具,循规蹈矩,夜晚则带上面具,凭借无人知晓的身份肆意玩乐,做白天的身份无法去做的事,可随着缔造黑夜王国的面具匠死亡,似乎代表着他们黑夜时光的终结。一个灵魂人物的落幕,伴随着着另一个掌权者的雄起——带着“老虎”面具的男人出现,他凭借调查面具匠死亡时间、为大家建立更美好的夜晚这个由头占据先机,成了黑夜的新统治者,我曾因此怀疑是他将铜匕首刺入面具匠的胸口,因为面具匠的死亡,老虎是既得利者。而之后,杂剧团的出现又令我犹豫,因为杂剧团里的每一个人都掌握着独特的技术,似乎魔术师一般,可以凭借障眼法做到很多神乎其神的事,且他们来到黑白镇的时间与面具匠死亡的时间是同一天。可就是这样一个充满“能人异士”的杂剧团,依旧要屈服于猎枪的威胁,他们被面具人们抢劫,满堂观众却如同看客,冷眼旁观。于是他们上报派出所和镇长,可这不仅没让事情得到解决,还害得剧团老板被关进了监狱。我们可以看到镇长原先对此事是十分头疼的,可在得知杂剧团根本无法提供任何有价值的信息时,突然变脸,以他们拿不出证据、造谣诽谤为理由将剧团老板关起来。或许这就是镇长与所长的面具,明知剧团被镇民抢劫,却懒得调查并袒护行凶者,他们带着公平正义的假面,实则包藏着狡猾黑暗的祸心。夜晚的黑白镇,面具下的人们活在自己的意志里。瘸子在街边跳舞;哑巴混迹于唱歌的队伍;将收音机紧贴在耳朵上的人,也许是个聋子;胆小鬼们大声说话,甚至用石头砸人窗户;见人就点头鞠躬的人,正是白天的作恶多端者……最映照现实的应该就是键盘侠了,大家也知道键盘侠名言:生活中我唯唯诺诺,网络上我重拳出击。而白天夜晚都戴着面具,生活得始终如一的面具匠,或许就代表着纯粹的理想主义者,或是天真无邪的孩子,他长着一张婴儿的脸,他的世界有大海风帆,天堂地狱,就如同理想主义者脱离现实,只畅游在自己的精神世界中那样。而镇民就是最最普通常见的人,每个人心中都有一副面具,它映照着人性的两面,与人相对时的曲笑逢迎,在无人知晓的黑夜里暴露本性,在日复一日的伪装中,或许忘了真正的自己。黑白镇的故事中,除了第一代面具匠阿龙索等人,居民们没有名字,统统以面具代称,实际我们大多数人都如他们一般,处在历史洪流下,个人的姓名终究会被遗忘,留下的只有以“乐观开朗”、“腼腆内向”、“冷酷强势”等等为代表的性格面具。白天以真面目示人,戴上了名为“虚伪”的无形假面,黑夜却需要一副面具来得到真实,就如镇民们所认为的,只有天堂与地狱拥有灵魂的自由。可在冷眼旁观别人的悲惨遭遇后,自己也难逃被剥削的命运,如果没有人为受害者发声,那当自己受到迫害时也就只能承受。黑夜自治会成立了,从此黑白镇的黑夜有了规矩和束缚,老虎说,夜晚要有规则,于是面具人们登记了面具下的真实信息,老虎说,黑白镇只需要一个“老虎”,于是众人不许再带这副面具,老虎顺利完成了从被剥削者到剥削者的转变,可是这份权利也能轻而易举地被更有权势者击碎,镇长说,杂剧团是杀害面具匠的凶手,于是,杂剧团就是凶手,可满是能人异士的杂剧团救走了被关押的老板及时逃跑,让镇长的人扑了个空,于是,“老虎”就成了凶手。他是否是真正的凶手无人在意,正如人们不在意他面具之下的真正身份。杀害面具匠的真正凶手又是谁呢,或许人人都是,“他只要有一个敌人,就有可能被杀。当然,没有敌人也可以。杀人的理由很多,没理由的无辜者也不少。”我阅读后半部分时有些怀疑镇长,因为镇长去抓老虎时, 老虎说:“您一定是误会了,你忘记了?”,这是第一次暗示,“镇长,如果我没有记错的话,今天早上你们说的是杂剧团的人是凶手。”老虎冷笑着说,“而且,你真的忘记了?”老虎挣扎了几下,无果。镇长也发出了一声冷笑,“如果不想死,就乖乖给我闭嘴。”这是第二次暗示。当然,真凶到底是谁已经不重要了,重要的是,镇长在黑白镇怪事频出时找到了凶手,安抚民心同时接管了黑夜自治会的权利与税收。而由镇长领导的,“真正的”黑夜自治会就会给人们带来快乐与幸福了吗?答案必然是否定的,镇长不在乎杀害面具匠的真正凶手,更不在意被抢劫的杂剧团所需的正义,正如文中老人所说,镇长也需要一副面具。新的黑夜自治会成立,被剥削者的命运却不会改变,换一个领导人也无所谓,黑白镇只需要一个“老虎”,可“老虎”是谁,又有谁会在意呢。

于悦同学于悦:项静老师小说《西皮流水》让我流泪

在看完项静老师的《西皮流水》后,静坐良久,决定把周六上午想表达的内容落于纸笔。我会恐慌,十分担心如果不这样做,这次课堂上恐怕会嗫嚅许久发不出声响。最初我就会对人物的人设有一个畅想——回家打扮的妈妈,喜欢喝酒的奶奶,奶奶葬礼不愿接手的父亲以及奶奶葬礼上不愿露面的那个女人。我非常好奇她们的这些人设在一起会产生怎样微妙的化学反应,是俗套的伦理剧吗?我认为不是。单一个奶奶的人设就让我产生足够的好奇心和巨大的阅读兴趣,由此,我开启了奇妙的阅读旅行。饶晓雯的生活环境跟我极其相像,只是比我要更幸运 好像在以第三人称的视角旁观幸运版的我的前半生。在我心中最大的矛盾不是父母的矛盾,不是房屋的矛盾,不是祖辈的矛盾,而是我对奶奶的愧疚。在最后一次饶晓雯、董云萍与奶奶的晚餐中,奶奶的兴致勃勃更像回光返照的初现。我很开心看到奶奶在这次的晚餐中与她的孙辈共饮佳酿,奶奶是喜欢喝酒的,这也是她生命中最后一次的共饮,人生短短三万天,开心就好。饶晓雯的母亲多次提到,再去一次这个饭店,但是一直没有去,这也会成为饶晓雯此生最大的遗憾之一。“女人更容易理解女人,但婆婆对两个人的矛盾不置一词”,其实通过前后文可以得知,奶奶并不是这样的人,“爸爸应该更伤心”的反常处理是为后文父亲与奶奶的矛盾做铺垫。“避开上次点过的菜品”也是避开了我们的伤心事。“就像奶奶当年住在这个门栋一样,邻居换了一波又一波”最初我以为是父亲的意思,毕竟有“爸爸应该更伤心”在前。但是当读到后文我意识到,可能在这件事情上固然有父亲的原因,但奶奶更占主导因素。“人家让他跟我结婚他就跟我结婚,让他划清界限就划清界限,没有一点感情”奶奶在这场婚姻中,也是受害者。但是冥冥之中在饶晓雯的家庭中,形成了一个散不开的水波,一层一层地包裹着这个家庭。“跟她的房间一样纹丝不乱”也可以看得出奶奶的性格,人的离世也是有预兆的。在饶晓雯的视角中,她是缺失了父爱的。她并不知道她的父亲擅长做饭,而父亲跟奶奶有距离感也可以得到这个印证。我小时候在奶奶家住,如果父亲跟奶奶关系好,那么父亲会做饭的这个事情多半也会从跟奶奶的闲聊中让我得知,又或者这也是奶奶没有阻止父母离婚的原因之一。在奶奶离世后饶晓雯的形象更加立体。家里的排外,奶奶不在了以后,饶晓雯再也找不到一个有归属感的地方。小说中突然改变了饶晓雯对殷红的称呼,从殷红变成了红姐。这本应该是一种情感的递增,但是反衬了矛盾的升级。乒乒乓乓的声音是饶晓雯一家从未听过的,也侧面印证了其实这么多年我们都并不真正了解奶奶,也有了问父亲的那句“你真的了解吗。”“有点丧气地打开了喜饼尝了一口,甜度超标,黏腻腻的像加了过量糖精。”这种超标的甜度好像前面远离真实的田园,不够真实,充满客套,令我不适。“肖昀好像没那么想结婚。”按照通常的语言逻辑有两种情况:第一种是饶晓雯不想结婚,第二种情况是饶晓雯想结婚,但是肖昀不想。后文疫情下饶晓雯对肖昀的近况只能从新闻得知,也可以看出大概是第二种。我非常喜欢这篇小说的原因之一是因为每个人都不是坏人,人物形象非常饱满。饶晓雯就不用说了,董云萍的形象就是刀子嘴豆腐心,但热爱生活、兴趣丰富,有些嘴上不饶人的急性子。但是十分爱自己的女儿,护短,在除父亲外的事情上明事理。父亲的形象,不能说不爱女儿,只是在他的心里有更有分量的事情横在他的面前。再加上他的原生家庭的干扰,他相对是不太会表达,不太会相处的。喝醉后一遍一遍地“我是烂泥巴吗?”可以看出父亲其实是一个有些心软,温吞的人。但是这种一遍一遍的问话好像一遍一遍在砸我们的心。父亲也说“于丽娜就算有千不好万不好,她也不会让我做选择”这些话语塑造了一个老实,优柔寡断,心软,有些沉闷的男性形象。其实在最初我是不喜欢于丽娜这个形象的,为了呼应文中的称呼,我在开始也采用了那个女人的说法。一句“他不就是想跟女儿多见几次面嘛”,不仅为于丽娜的形象做了颠覆,更是以她的视角,与董玉萍的转述再一次为父亲的形象添砖加瓦。我个人很喜欢董云萍的形象,跟我的母亲十分相像。标题《西皮流水》就像奶奶的代指。奶奶喜欢这种戏,饶晓雯和她的家人们也是因为奶奶的离去,才有了后续的彼此之间的了解。但其实在最后我认为,于丽娜就是被投入这一圈一圈散不开的波纹中的石子,打破了情感的传承闭环,打破了带着父母的影子生活的壁垒,她的最后一句话,是西皮流水的句号,也是饶晓雯在情感方面崭新的开始。